董源江南山水画平淡天真,格调高远,画中峰峦出没,云雾显晦,是烟云最开始的表达”。

如今董源这件流传千年的铭心绝品,将在八月份的西泠春拍中惊艳登场,相信届时將会引起文博领域学者专家乃至广大藏家的密切关注。借此机缘大家可以零距离接触品鉴“澄心堂纸”、董源画作实物真容。

这件中国拍卖史上第一次有资料可查双重身份的千年古画,曾经宋皇室赵兰坡、元初乔仲山、明初华䃼庵、清末姚大荣收藏。民国之后有多次出版图片、学述刊物、评论文章作为佐证。

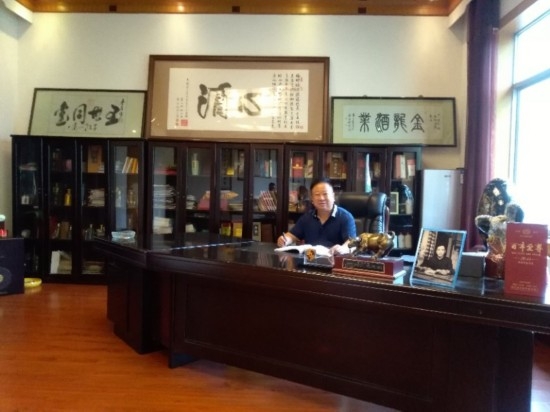

董源(?一962)五代南唐杰出画家。源,一作元,又号董北苑。南唐时,中主李璟朝(943一961)时,董源任后苑副使,为南唐画院画家,故鉴赏家以“董北苑”称之。董源因善表现江南景色,故深得后主李煜的宠爱,特地赐于他“澄心堂纸”、“李廷珪墨”作画。由于“纸精墨良”促使他灵感启发,乘兴挥洒,作品更加入神出化。董北苑画所用材料也有两种:一种绢质;一种画纸。所见传作绢本居多,画纸罕见。然其煊赫传世的力作多见之纸素,而且所用纸必为“澄心堂纸”,此纸质坚古洁,异于它纸。南唐以“澄心堂纸”供名人书画,故北苑奉命作画,必用此纸。从笔墨看,他有超凡入圣,自出机杼之神功。

“值得一提的是董源《烟岚重溪图》,画面千岩万壑,山石泷水,层次分明,其写树干柯叶,交加掩映,呈风雨欲来之势。溪有前后,由近及远,迆逦深入,望之如复,古曰“重溪”。整个画面具幽深、苍茫、浑厚之气;其远近明暗处视之如凸起状,更无穷尽。而藏家安顺姚氏对此评价更有独特见解。”(见《昆仑堂》2013第1期,董源山水画管窥。作者:陆家桂)

姚氏名大荣(1860~1939),字俪桓,号芷沣,贵州普定人。光绪八年进士。历任内阁中书、刑部主事、学部图书局行走,大理少卿等。姚氏既是官员,又是学者,对书画研究不囿成见,颇受学界敬崇。据姚氏自述,他昔年购获集古大画册十二帧,其中有董源《烟岚重溪图》。获此图,他“欣喜无量”,“百读不厌”垂三十余年,心得体会甚深。他认为“余考定前古画家,以北苑为第一;北苑画本流传至今者,余迭经读过十数件,又当以兹幅为第一。谨援《困学》所名,命曰烟岚重溪,表其真也。(见董北苑画法表微第4页)撰有七言古诗一首并注约千余言。刊入惜道味斋集。又撰北苑画法表微一篇。约二万言。见东方杂志美术号”(见《宝穰室收藏书画志略》第5页)。

澄心堂纸作为我国古代的一种极为珍贵的宣纸产品,其制作工艺十分讲究。一是选料严格:“数日理其楮”、“寒溪浸楮”;二是抄造慎密:“腊月敲冰”、“敲冰举帘”,“大蒸笼固焙之”,“焙干坚滑”;三是加工精细:“自首自尾,勻薄如一”;四是长期储存:“李主用以藏秘府,外人取次不得窥”,“七十年来人不知”;五是纸贵如金:“百金不许市一枚”,“一幅百金曾不疑”,“书言寄去当宝惜,慎勿乱与人剪裁”。以达到“肌如卵膜、坚洁如玉、细薄光润、冠于一时”的润墨性能和独特的艺术效果。明代书画家董其昌偶然得到这种澄心堂纸时,激动地说:“此纸不敢书。”(见《宣城历史文化研究》2014.9月第九期,董源与澄心堂纸-中国历史上最早在宣纸上挥毫的画家。文章中附董源《烟岚重溪图》插图,作者:宣纸协会顾问吴世新。)

姚氏考证董源《烟岚重溪图》画纸为“澄心堂纸”也有具体说明:在庚申十月,京城华北赈灾社举行书画展览会,集资䃼助。清皇室颂出书画十一件助之陈设,参加展览。其中有董源《溪山风雨图》、《苏轼书杜甫榿木诗卷》注:(二幅画录记载皆为澄心堂纸),姚氏拿董源《烟岚重溪图》现场与董源《溪山风雨图》、苏轼《书杜甫榿木诗卷》进行疑睇比较,不差毫发,相互经此参证,疑议冰释。铁证《烟岚重溪图》为澄心堂纸所绘。(见《东方杂志》135页,民国十九年《董北苑画法表微》)

图1.董北苑烟岚重溪图

图2.董北苑溪山风雨图

图3.苏轼杜甫榿木诗卷

此件已有澄心堂纸论证。而今也有上海博物馆镇馆之帖,“安思远收藏的《淳化阁帖》实物与《烟岚重溪图》的纸、墨进行相互佐证。文博专家、学者己一目了然。

据查:《庐山图》、《夏山林木图》明清时期就不知踪影,《溪山风雨图》曾入清宫,乾隆帝题引首“无上神品”并题跋:“腻云落脚雨森森,山色模糊树影沉。曲尽人情宁尔藉,用书熟读久关心。”石渠宝笈著录。也不知下落?现今董源接受南唐后主皇命,用“李廷珪墨”在“澄心堂纸”上画的《烟岚重溪图》,就成董源存世澄心堂纸本作品唯一实物,其文物价值不言而喻。

手机版

手机版 |

书画

|

书画