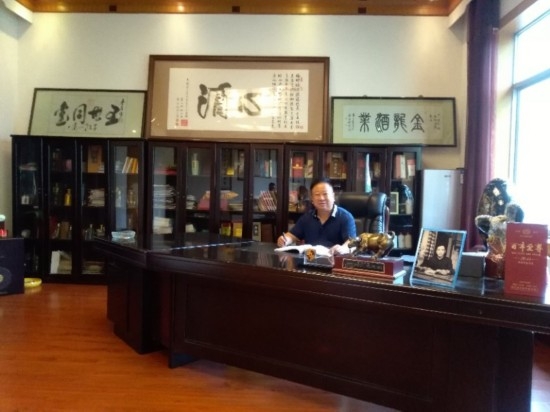

《眼前无非生机》

——王正云书法艺术浅谈

文/ 管布坤

近日观摩到已故书法家王正云的作品,工夫精深,碑帖兼容,臻于化境,神采奕奕。其作品摄取雄强凌厉一路的风格,以朴实舒逸的意趣着笔,沉郁灵动,非常耐读。

书法创作,既是一个整体,又要体现各种姿态,诸如“虚实”、“浓淡”、“干枯”、“疏密”、“轻重”、“大小”等等,以及线条的长短乃至中锋、侧锋等等,每个细节都要在变化中和谐统一。然而,书法的本体还是写字。任何时候,书法首先都以实用性为主,包括汉字的基本结构、笔顺,以及书写内容的典雅、向上。而书法艺术,就不仅仅是实用性了。历代书家之成就者,无不是临帖大家。任何传世法帖均是书法之法度准则,笔法、结体、章法都应有所来历,方可入室。苏东坡认为:“书法备于正书,溢而为行草。未能正书,而能行草,犹未尝庄语,而辄放言,无足道也。”王正云践行此理,从楷书入手,宗法晋唐,钟情于行草,数十年临池不辍。书法的魅力,在于笔法,也就是用笔,正如沈尹默所说的“写字点画用笔的方法”。赵孟钤疲�“书法以用笔为上,而结字亦须工;盖结字因时相传,用笔千古不易。康有为认为:书法之妙,全在运笔;该举其要,尽于方圆;操纵极熟,自有巧妙。”可见,用笔是书写的关键。细读王正云的作品,提按、翻转、缓疾等动作非常娴熟,行笔过程中轻重、方圆、连断、润躁等表现的非常自然。这正是其艺术风格的展现处,也是艺术语言的深邃处。

按照“文以载道”的传统观念,书法艺术的作用与文章相比,是不可同日而语的。然而往往在书法作品中窥见文人墨客的真性灵、真情感,因此,书法的作用有时候又是文章不能替代的。王正云根植传统,继承传统,在传统基础上以书法创作来反映和展现自己的真情实感。无论是其雄肆豪放、浓丽沉厚的榜书大字,或是丰润华滋、纵横洒脱的行草书,都极富现实主义情怀。这种书法创作中表达的气息,其实正是王正云一生经历、素养、精神、气质和个性的升华,是其胸宽襟弘、爱岗敬业与乐于奉献思想境界的体现。何绍基说过:"书家须自立门户,其旨在熔铸古人,自成一家"。王正云数十年孜孜以求,诲人不倦,在潜意识中对其作品风格的形成起到了重要作用。观摩其作品,可以深刻感受到气象的博大、功力的精深和意境的美善。可以这样说,有王正云的才识学问、阅历实践和精神气质,才有其书法艺术。

一幅书法作品,既是创作者的性情、精神之揭示,同时又表明书家创作时的心境、情绪。因此,书法作品所表现出来的实质内容几乎取决于书家本人的性情、品格。书法作品的风格,都是书家人格、性情的真实流露。书法艺术的纯化、升华程度,完全决定于作者。这直接触及到中国传统艺术的源头,亦即“文如其人”、“书如其人”等等,就必然把艺术与道德关联在一起了。受道德主导者的人性,可以不断向下滑落,也可以持续向上升华。而真正的艺术,唯有在道德与性情不断向上升华中方可产生。因此,在具先天禀赋的基础上,决不可忽视后天的人文修养。人文的素养愈深,艺术本身的表现必然愈彻底。像王正云这样博学而阅历丰富、德行高尚的人,再以自己的精湛技法,必然创造出优秀的作品。

观摩王正云的书法作品,醇厚清劲,盈溢着传统文化人的温润势态,洒脱高雅,别具超然清韵。张彦远认为:“尝试论文,窃观自古奇迹,多是轩冕才贤,岩穴上士,依仁游艺,探迹钩深,高雅之情,一寄于画。人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至。”扬雄则更加明确地指出:“故言,心声也;书,心画也;声画形,君子小人见矣。”颜真卿在品评一些前辈书法家说:“作用太多,无平淡天成之趣。”历代前贤几乎一致认为,能把自己的真实状态渗透到作品之中的人,一定是不凡的艺术家。颜真卿所说的“平淡”,反映在王正云书法作品中是养到功深,气韵高雅,然而离开深刻、纯朴的人性修炼是不可能到达此境的。刘邵在《人物志》中写道:“凡人之质量,中和最贵矣。中和之质必平淡无为”。《中庸》也说:“《诗》曰:‘衣锦尚絅。’恶其文之著也。故君子之道,闇然而日章”,“君子之道,淡而不厌,简而文,温而理”。生活持简是一种美德,书风简约是一种境界。王正云喜爱写诗。诗是中国传统艺术的灵魂,反之,“皆诗之余”。因此,王正云作书深谙“以简单表现丰富”之奥妙。纵览王正云的行草作品,其将复杂多变的黑白空间化为通透、简洁的“平淡”线条,给人一种洗尽铅华之美、平沙落雁之势,非常独特。

书法艺术终究是心灵的艺术。王正云的书法创作,书写的是自己的内心世界,这离不开书写技法的淬炼。按庄子《庖丁解牛》的逻辑,把由技法、技巧而进入创作状态谓之“道”。其实,任何领域的创作,都离不开技法、技巧。没有技法、技巧,就没有艺术。但是,有技巧,也不一定就是艺术。《庖丁解牛》是我们都熟知的故事,对艺术创作而言,实在发人深省。技,就是技法、技巧。庖丁说他所好的是“道”,并明确指出较之于技更进了一层,即“臣之所好者道也,进乎技矣”。然而,由此也透出了一个道理,即“道”与“技”是密不可分的。庖丁所言的“道”,是在技中见道,并非技外见道。就纯技术的意味而言,解牛的动作,只须达到实用效果就完全可以了。但庖丁的解牛动作“莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会”,并非技法自身所需要的效果,而是由技法升华而成的精神性、艺术性的效用,是有节奏、有韵律,且自由自在的游戏式动作。其“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志”,是他由技进乎道的“技法”自身的陶醉中获得的精神享受。“始臣之解牛之时,所见无非牛者”,庖丁开始解牛时所见,无非是实实在在的牛的本身,解牛的动作也无非是纯粹的技法而已。“三年之后,未尝见全牛也”。这是认识上的升华、超越,见到的已经不止是实实在在的牛的本身形象了,具有经过分解的精鉴识别,开始由技而为“道”的境界。于是,他与牛融为一体。解牛成了他无所系缚的精神游戏,其“依乎天理”完全超越了技法的范畴,这就是“道”的精神、内容。技进乎道!“动刀甚微,谒然而解”,何等惬意!这是庄子的“逍遥游”在生活中的体现,也正是王正云的书法作品所反映出的实际状态。

就书法创作而言,在获得技法、技巧的进程中,首先须知法度,即本着历代法帖中的“法”进行研习、掌握。欲进而为艺术,则须如法行持,再而逍遥“法”外。王正云长期临习经典法帖,在学“法”的基础上大破大立,最终得到了符合自己需要的“法”,即属于自己的“法”。这是继承,也是创新,是同时存在的,不可分离的。《庄子•达生》“工倕旋而盖规矩。指与物化,而不以心稽,故其灵一而不桎。”这名巧匠技法精湛,以手运旋而合乎自然规律,不受任何“技法”的束缚,是何等的任性!如此,在得到技法的同时得到了美的享受,这与庖丁“官知止而神欲行”、轮扁“得之于手而应于心”是相同的。然而,更重要的是“不以心稽”,心与物不二。心与物之间没有了距离,方能“指与物化”,这与庖丁以“神遇而不以目视”也是相同的。书法创作亦如此。用笔难,难在技法精湛,难在“指与物化”,唯在深刻的认识和感悟方可证得。王正云在书法创作中体验至深,行笔之间,驭胸中之逸气,握万物之枢机,任情挥洒,毫无凝滞,灵活飞动,神韵自生。古今佳作,莫不如此。如况周颐所云:“吾听风雨,吾览江山,常觉风雨、江山处有万不得已者”。此万不得已,即为外部景物感应下胸中所激起的万般感触。此万般感触,即为契机,于是乎形诸笔墨,这是书法创作中至真、至妙的优美境界。王正云在书法创作中,用笔多从“重”字着眼,“力能扛鼎”,如“逆水行舟”。“重”则味佳,“重”则厚古,“重”则得气韵浑厚之趣。然而王正云用笔又不独在重,不时化刚为柔。此乃至妙,亦即“以至松之笔,写虚灵之神”,以潇洒之笔,发苍浑之气。

王正云书自家诗词的作品较多,在章法上信手布局而顺乎自然,耐人寻味。古人云:“以天合者,迫穷贱患难相守者也”。在艺术上,顺乎万物自然之性,为穷理尽性,这样的作品自然蕴藉着无限生机。书法艺术之可贵,即在于此!王正云生活简朴,敬畏自然,静洁恬淡,在自己心灵的自由解脱过程中坚持精神世界的追寻,这是艺术家本性的旨归!寂守清幽,“独与天地精神往来”,虽然独怀苦辛,王正云也因此而得到了大自然的垂爱,书法作品在简淡放逸情境中遗世独立,呈现出“眼前无非生机”的逍遥境界。

手机版

手机版 |

书画

|

书画