新华在线网 祁成志

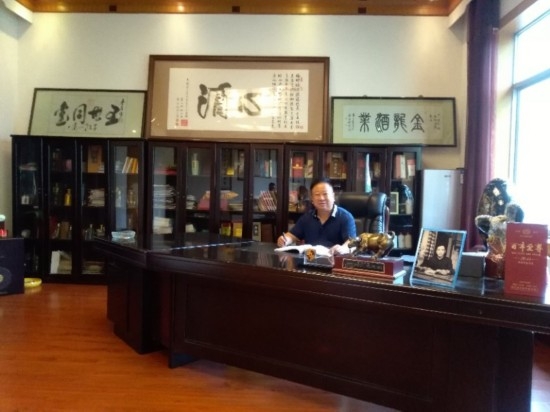

赵彦国,籍贯山东肥城,国家一级美术师,现为江苏省书协副秘书长、江苏省书画院副院长。中央美术学院书法与绘画比较方向博士、中国艺术研究院中国书法院研究员、民盟文化专委会委员、中央美术院理事、江苏省文化和旅游厅艺术职称高评委专家、江苏省第五期333高层次人才培养工程第三层次培养对象(中青年学术技术带头人)、民盟江苏省委文化专委会主任、江苏省青年艺术家协会副主席、江苏省青年书协副主席、中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员。

获奖:

全国第八届书法篆刻展“全国奖”(2004年)

江南文化节“翁同龢书法奖”(2009年)

《章草书法历史流变研究》获江苏省研究生优秀论文奖(2007年)

第五届南京市政府“文学艺术奖”(2005年)

“脐橙杯”全国书法大赛一等奖(2006年)

江苏省第二、三届青年书法篆刻展金奖(2002、2004年)

南京艺术学院2004年度“教学、科研、创作十大成果”奖(2004年)

刘海粟奖学金、南京艺术学院研究生优秀毕业论文奖(2006年)

论文:

“曾熙与《瘗鹤铭》”发表于《昆仑堂》2004年第1期

“两种传世唐人抄本《刊谬补缺切韵》真伪考——兼论真本的书法艺术特点”发表于《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2005年4期

“章草名实考略”发表于《艺术百家》2007年第8期

“卓秉恬事略及其书法艺术 ”发表于《荣宝斋》2008年第2期

“黄伯思《东观余论》成书及版本考”发表于《艺术百家》2008年第2期

“论‘原生态章草’在简牍中的书法嬗变”入选中国书法院“简帛书法论文集”

“论晚明章草书风的审美转向”发表于《中国书画》2012年7期

养气在吟哦,诗书蕴古今——浅论高二适先生的诗书气象与格调 发表于中国美术馆

永恒的古香——中国书法的经典传统和当代价值发表于《群言》杂志2018第10期

著作:

黄伯思《东观余论》注评 江苏美术出版社

中央美术学院博士精品集(赵彦国卷) 中国美术学院出版社

“钟山望岳”赵彦国书画篆刻作品集2013江苏美术出版社出版

永恒的“古香”——中国书法的经典传统和当代价值

赵彦国

每位喜爱书法的人都有这样的体会:当你静静地站在博物馆的玻璃柜前,在柔和的灯光下, 映入眼帘的是一件流传千载的书法名作。那是陆机的《平复帖》抑或是王羲之的《兰亭序》之类的经典作。如何进入它的审美空间?怎样欣赏?到底好在哪里?古人为什么会这样写?诸如此类的疑问会不断涌入脑海……

大家知道,中国书法的历史源远流长,名家大师辈出,经典名作如群星璀璨、光耀千秋。那么,什么样的作品才一称得上书法的“经典”?经典之作需要具备哪些标准和条件呢?单从字义上理解,经典是指具有典范性、权威性、经久不衰的万世之作;是经过历史筛选出来的最有价值、最能表现专业精髓、最具代表性的完美作品。可见经典作品是一个时代文化艺术最辉煌的符号,是文化传承最重要的载体!在当今新时代文化语境下,如何更好地深入经典、传承经典成为当代艺术家表达中华文化精神、增强文化自信的重要内容。

书法的经典是每个时代遗留下来的书法文化与艺术的精华,这种精华不仅呈现出鲜明的时代特征、艺术技巧以及形式材质等特点,还彰显出其独特的审美内涵和艺术境界。因此说书法的“经典”不仅仅是历代书法遗迹的图像标本,它更是一种活物、一种精神,一种打通时空、穿越古今、冲破地域,能够让每个时代都产生共鸣的最素朴、最真淳的情感流露。只有饱含这种大情怀和高境界的作品才能成为经典而被代代传承。此外,对话”经典”的方式千差万别,也因时相传、因人而异。因此,切入经典的路径和视角各有差别,从不同的角度分析经典、理解经典、学习经典、取精用宏,自然就形成了对历代经典的“活化”。“活化”书法的经典,我认为首先要做到四个“入”:

一是“身入”。“设身处地“的深入到书法经典之作的时代背景中,尽可能还原历史情境,溯本求源、原音重现。运用“以当时工具做当时字体”等理念,由师古人之”迹”提升到师古人之”心”,更好地把握经典之作产生的内在机制。

二是“心入”。就是要立足”原点”,“心随笔动“,全身心去感悟经典作品的每一个笔触,调动一切想象力,由“静态点画“到“想见古人挥运之时”,还原一个尽可能真实的书法史情境。

三是“情入”。这也是所有艺术门类由技入道的重要过程。唐代孙过庭言:“情动形言,取会风骚之意,阳舒阴惨,本乎天地之心。”可以想见,一件没有本心和情怀的作品如何感动自己、感动观者,更何谈流传久远?

四是“神入”。书法“神居何所”?这就需要我们调动一切艺术灵犀,忘我的与古神会,唯观神采,不见其形,这也是最高层次的通古、学古。

我想只有做到这四点,才可能打开经典之门,进而读懂经典、激活经典、传承经典,使经典跟时代架起桥梁、产生碰撞、迸发火花。经典只有在当代被激活、被活化,才能对当前的创作真正起到积极的作用。

更为重要的是,深入经典、学习经典还要牢牢把握好一个“古”字,去品味那种穿越时空、愈久弥真的“古意”和”古香”。当然这个“古”不仅是一个时空概念,更是一种美学的姿态,一种气质和风神。当我们观赏一件经典作品的时候,对具有良好审美能力的人来说,往往会透过作品的笔墨意象和艺术手法,体察到古人作品深处的某种“气息”。这种气息实际上是一种笔墨的气质和意象,是一种形而上的“道”的境地。然而要达到这个境界并不是容易的事,需要长期的磨历和陶养,还要有科学的理念为指导。

“字如其人”,一个人的字浓缩了他的个人气质和文化自信。我认为学习经典书法要走好“三步曲”:一要”与古贤通息”, 二要“与文史通气“,三要“与时代同步”。也就是说,学习书法不是简单地描摹经典碑帖的点画形态,不仅要得古帖之形质技巧,还应进入古人的精神世界,阅其人、读其诗、思其行,在精神的深层遥接古人、同气相投。此外,还要多读历史、兼通文学、增强学养,让字里行间充盈着书卷之气、文雅之气。最为重要的还应把个体之我从书斋中解放出来,从字内走向字外,从小我走向大我,融入社会实践,勇于担当、甘于奉献,真正实现自我价值的社会转化。我想只有经历这三种境界的淬炼,书法才是具有完整意义的生命境界之学!

文化是一个国家和民族的灵魂,文化兴则国运兴、文化强则国运强。作为一个中国人,我们要坚定文化自信,首先最基本的就是要把汉字写好,写的文气、写的雅正、写的自然。因此,我认为:文气是中国书法最有力的底气、雅正是中国书法的最大格局、自然是中国书法最真实的状态,这是当代书法的核心价值观,是书以载道的基点,也是由书法自信走向文化自信的必经之路!“如将不尽,与古为新。”中国书法的经典是取之不尽的宝藏,是当代书法继往开来的法宝!向经典致敬,以经典对话经典,不断创造新的经典之作,让经典之精神生生不息、不断传承下去!这是当代书法人的使命和担当。

手机版

手机版 |

书画

|

书画