新华在线网 祁成志

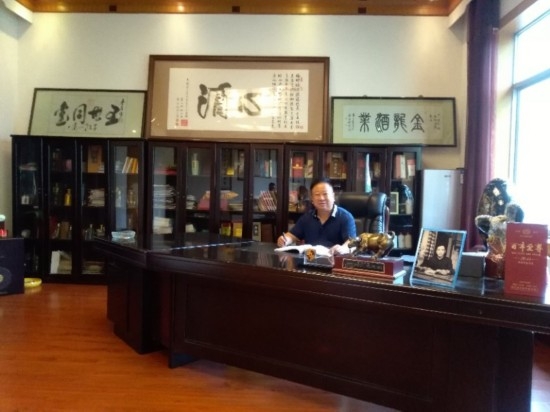

武宝民,一作宝珉,号展堂、斋曰:澄斋主人。1968年生,山东省滕州市王开人,先后毕业于南京艺术学院书法篆刻专业,南京大学文物鉴定方向。师从黄惇、苏金海诸先生。现为中国书法家协会会员、南京印社社员、江苏甲骨印社理事、江苏省文博系统副研究馆员。

《印坛点将》——武宝民卷序

苏金海

今年春节前,南艺毕业生武宝民学弟给我打来电话,告知他将要出版一本个人印谱,想请我帮他挑选一下印作,为印谱把把关,如果方便最好能够再写一篇序言。我很快就回复宝民:你出版印谱我非常高兴也很赞成,凭你的水平早就该出印谱了。我帮你挑选印作完全可以,序言还是请你的业师黄惇先生撰写为妥。后因黄先生事多一时无暇顾及,允诺可为印谱题写书名及扉页题辞。故尔,印谱的序言也只好由我这个兼职教员来完成了。

1996年9月,经由我的好友黄惇先生和徐利明先生的举荐,我担任了南艺成教院书法篆刻专业的篆刻教职。南京艺术学院的这个新增专业是为了适应社会需求,为了满足一些热爱书法篆刻艺术的青年人继续深造而创办的。自1995年起至2006年,该专业每届招收1个班,每个班的人数不等,少则十三、四人,多则二十人左右。武宝民是这个专业97级的学生。当时他们这个班的专业老师有三位,即黄惇(书法)、季伏昆(书论)和苏金海(篆刻)。在我所接触过的高校书法篆刻专业的学生(包括南艺)中,鲜有在读期间或毕业之后会将主要精力用于篆刻创作和印学研究者。其理由很简单,篆刻一道经过近三十多年的倡导与推广,虽然已获得了较大发展,但是它的受众面、就业形势以及经济效益等方面还存在着一定的局限性。令我欣慰的是,在我任教的前几届(97、98、99届)学生中,还是有一小部分特喜篆刻且有所作为的人。武宝民就是其中的一位。宝民自南艺毕业后,供职于江阴市博物馆,负责藏品的陈列、保馆和研究。我想,能够在博物馆工作对他来说那真是太好了,既做到了专业对口,又能照顾家庭,他这样一干转眼就是二十年。宝民能在工作之余始终不忘对篆刻艺术的关注与研习,其执著精神确实值得点赞。我在南艺任教时,曾根据历代成功印人的经验和本人的学印体会,制定了一个适合初学者的“由浅入深,自上而下”的习印路径,即“汉印——古玺——明清流派印”模式。从教学实践中观察,初学篆刻者如果先学古玺,因无基础普遍会畏难,而无法深入其中;如果先习明清流派印,虽入手较快,然极易沾染习气。相比之下,还是以汉印作为入门的范本效果最佳。此法可上承商周,下达明清及民国。记得宝民在第二学期学习“古玺”课程时,他因家里有事一直请假缺课。我本以为这个大龄学生(时任班长)对缺席“古玺”课程一定会抱着无所谓的态度。结果出乎我的意料,他假期一到立即返校,一边向同学借阅听课笔记,一边几次三番地与我联系补课事宜。后来我被他真诚的求学精神所感动,利用课余时间为他补上了全部的“古玺”课程。

宝民这次为了出印谱,精心收集、整理了近十年来所刻的姓名印和闲章300多方印蜕,经过他的初步筛选挑出了170方供我审定。我仔细赏读了他的这些印作,总体感觉是印风雄健,刀笔交融。如果说他的作品有何亮点的话,我以为白文古玺类作品就是一大亮点。我还希望他能够沿着这个方向继续走下去。这类作品如“文所以载道也”“万古如新”“梦寐如山”“千秋万岁”等印,雄强刚健,融战国官玺及近人乔曾劬、易孺印风于一炉。此外,他的汉印类作品如“黄山人”“不贵其师”“和家园”“无量寿”等印,也颇有可观可赞之处。

说来也巧,宝民今年出版第一本印谱是50周岁,我当年出版第一本印谱《苏金海印集》(黄山书社,2002年)也是50周岁。如果按照现在社会上流行的“不要输在起跑线上”的观念,我俩都已输在了起跑线。如今有不少人早在二、三十岁时即已出版了印谱或书画作品集,有的甚至出版了多部豪华作品集。其实,人生、治学和从艺都像是一场马拉松长跑,看谁能够坚持到最后。我相信宝民能够坚持到最后。

戊戌清明前二日于长虹唫馆

作品欣赏

手机版

手机版 |

书画

|

书画