于来,男,1972年6月生于山东乳山。1992年考入曲阜师范大学美术系,1996年毕业于该系油画专业。2005年—2006年在中央美术学院徐悲鸿画室研修油画专业,2006年—2007年进修于中国艺术研究院油画创作研究生班。2010年10月调入山东省威海画院,现为中国美术家协会会员,威海画院专职画家,威海文化名家。

1、2013年油画作品《印象黄土高原》入选中国美术家协会主办的首届朝圣敦煌全国美术作品展。

2、油画作品《又见厚土》入选2013年中国美术家协会主办的全国油画作品展。

3、2013年油画作品《家》获第二届北京油画学会作品展优秀奖。4、2014年油画作品《厚土气质》入选中国美术家协会主办的“塞上明珠·美丽宁夏”第八届中国西部大地情中国画、油画作品展,(北京国家军事博物馆)。

《《打盹》 220×150cm打盹》 220×150cm

《《打盹》 220×150cm打盹》 220×150cm

5、2016年油画作品《海之红礁》入选中国美术家协会主办的“纪念中国共产党成立95周年全国美术作品展”,(北京国家博物馆)。

6、2016年油画作品《海之红礁》入选庆祝中国共产党成立95周年全国美术作品展览嘉兴巡展暨第四届“红船颂”全国美术活动(浙江嘉兴市南湖革命纪念馆)。

7、2016年油画作品《小石岛码头》入选中国美术家协会主办的“吴冠中艺术馆全国油画作品展”(江苏宜兴吴冠中艺术馆)。

8、2017年油画作品《海之岸》获得中国美术家协会主办的中国(南昌)军事美术作品展入会资格奖(江西省美术馆)。

9、2017年油画作品《不老山河》入选中国美术家协会主办的壮美内蒙古 亮丽风景线——第十届中国西部大地情中国画、油画作品展(内蒙包头)。

《二哥一家》 120×100cm

《二哥一家》 120×100cm

10、2018年油画作品《淬火成钢》入选中国美术家协会主办的“大潮起珠江--庆祝改革开放四十周年全国美术作品展”,(中国美术馆)。

11、2019年油画作品《海之红礁》获得第十三届全国美展进京奖,获得第十三届全国美展山东省展优秀创作奖,并被山东省美术馆收藏。

12、2O2O年油画作品《海之红礁》参加中国美协组织的国际巡回展。

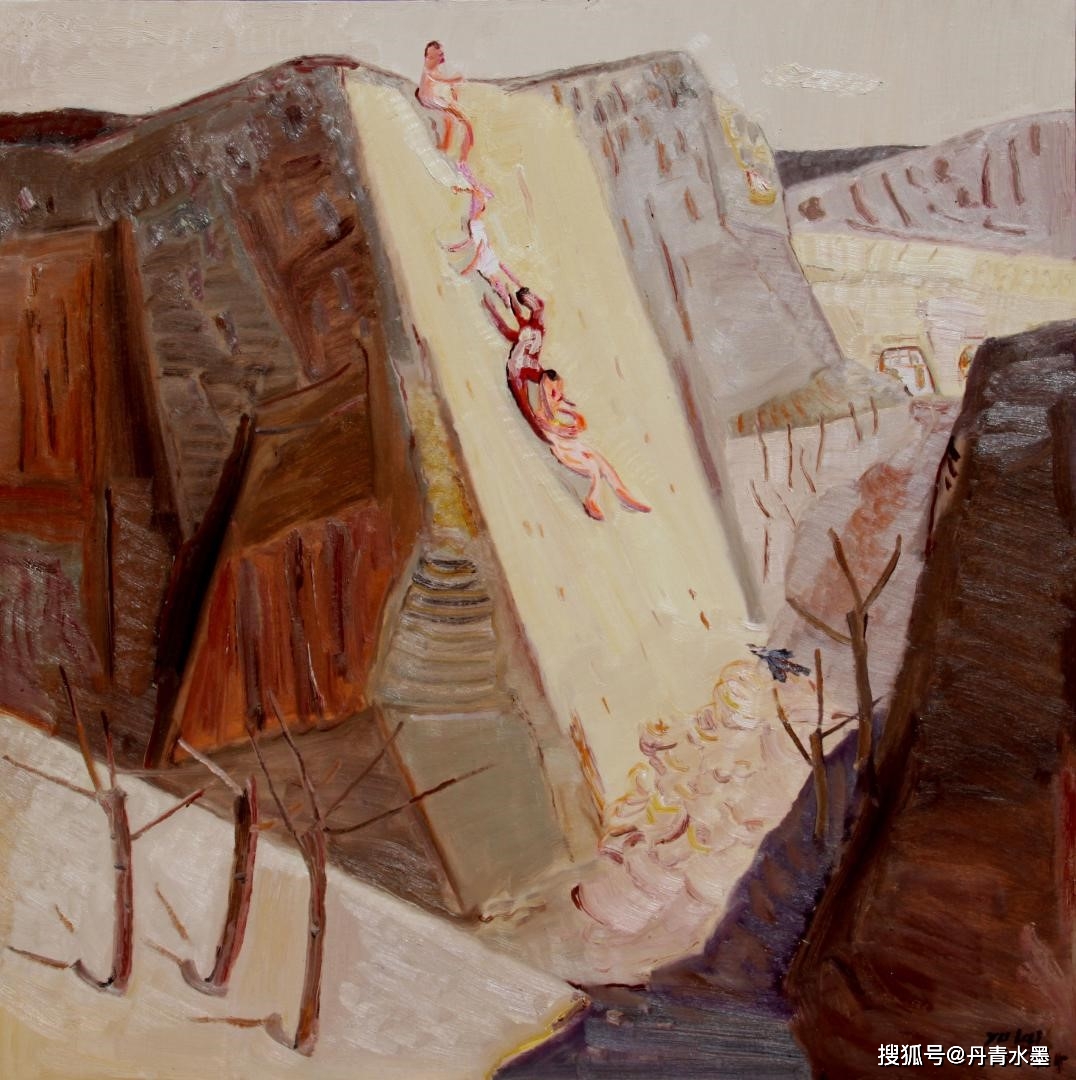

《厚土娃娃》100×100cm

《厚土娃娃》100×100cm

乡风乡情动人心

——于来“乡土表现主义”绘画解读

王端廷

中国是一个古老的农耕文明国家,以土地为依附、以种植为根本是中国人世代相传的生产生活方式。但自清朝洋务运动开始,这个国家逐渐进入了从农耕文明向工业文明的历史大变革。改革开放以来,特别是步入经济全球化时代之后,这一变革呈现出突飞猛进的态势,并产生了史无前例的成效。一百多年来,随着机器劳动一点点地取代手工劳动,中国人的物质生活和思想观念都发生了极为深刻的变化。但是,历史的演变通常是以数百年甚至几千年为单位,中国仍处在文明转型的过程中,转型过程的阵痛尚未结束,转型成功的平和远未到来。因此,新与旧的冲突、传统与现代的共存将长期成为中国社会的常态和中国人面临的生命课题,也成为中国艺术家取之不绝的灵感源泉和表达不尽的创作主题。

《渐行渐远信天游》 220×150cm

《渐行渐远信天游》 220×150cm

我们知道,改革开放以来的中国当代艺术是从回望乡土起步的,上个世纪八十年代初,以陈丹青的《西藏组画》和罗中立的《父亲》为代表的“乡土写实主义”绘画开启了中国当代艺术的崭新历史进程。四十多年来,虽然工业文明和城市生活题材越来越多地进入中国当代艺术家的视野,但关注乡土始终是中国当代艺术领域的一股巨大的潮流,无数艺术家在这一课题的探索和表达上倾注了心血,涌现出了一大批杰出艺术家和优秀作品。值得注意的是,随着时间的推移,当代艺术中乡土主题绘画的风格发生了巨大变化。上个世纪九十年代,“乡土表现主义”迅速崛起,逐渐取代了“乡土写实主义”曾经占据的主导地位,并风行延续至今。“乡土写实主义”以逼真再现手法描绘了我国农牧民的真实形象和生活场景,给人以身临其境的感受,并对画中人物命运产生深切的同情心。“乡土表现主义”不以如实刻画对象为动机,而以表现艺术家内心对对象的感受为目的。由于该派绘画的创作手法比较灵活奔放,且作品能直抒胸臆,因此有许多艺术家乐于采用这一风格,其中具有代表性的画家有段正渠、段建伟和王克举等人。

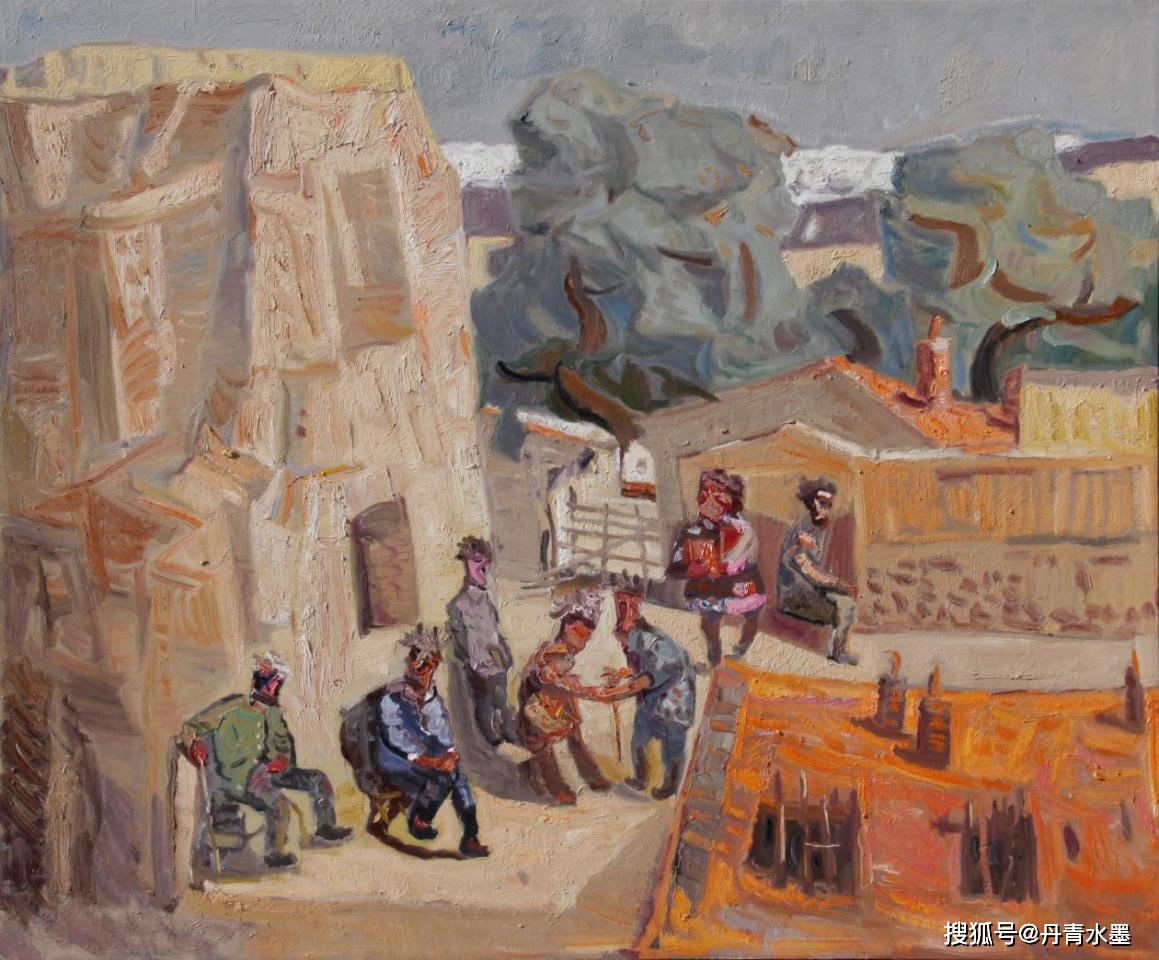

《哥哥的嶺 妹妹的坡》 220×150cm

《哥哥的嶺 妹妹的坡》 220×150cm

在我看来,于来是“乡土表现主义”绘画流派中又一位热情而执着的实践者。

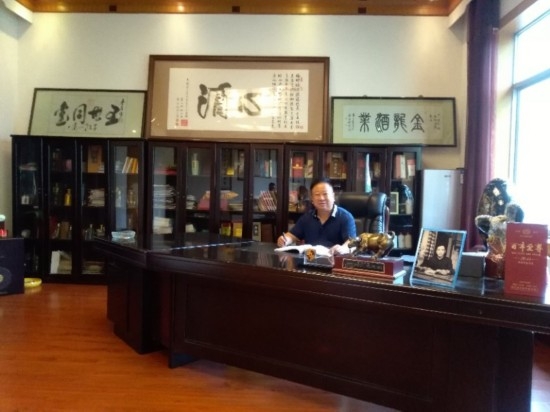

《二娃家》 120×100

《二娃家》 120×100

于来生活并工作于山东威海,原本以海景和海滨生活为创作题材,这类作品多次参加全国大型展览并获奖,为他带来了一定的声誉。2009年一次偶然赴山西与内蒙古交接的杀虎口写生的经历,让他的艺术道路发生了巨大转折。从那时起,他的创作兴趣从蓝色海洋转向了黄土高原。十多年来,每一年他都要带着绘画材料,开车去陕西、山西、宁夏、甘肃和内蒙等地进行艺术创作。不同于前往全国各写生基地的艺术师生那种浮光掠影式的采风和写生,于来将黄土高原当成了自己的创作基地,每年要去两三次,2019年一年内他就去了五次。他每次在黄土高原停留一两个月,每年在当地完成一百多幅油画,十多年下来,他已经积累了一千多幅作品。正是这些作品充分体现了“乡土表现主义”的风格特征,也将于来的创作提升到一个更崇高的精神境界。

《啦话话》 120×100cm

《啦话话》 120×100cm

于来的这些作品题材各异,有风景,有人物,更多的是黄土高原农民生活场景,所有这些作品都来源于写生。实际上,对于于来来说,写生即创作,创作即写生。我们知道,写生是油画的传统,甚至是油画的原则。为了追求真实,自古希腊以来,西方画家不仅始终紧紧盯住客观对象,而且孜孜不倦地研究人体解剖和空间透视等再现自然的原理和技法,以致产生了大量栩栩如生的写实主义绘画成果。印象主义堪称是西方绘画通过写生追求真实再现的极端现象,为了呈现阳光在自然物体上瞬息万变的效果,印象主义画家将画架搬到了户外,展开了一场与光线赛跑的游戏。哪怕是到了现代主义艺术时期,西方艺术已经从客观再现转向了主观表现,写生仍然是艺术家进行创作的基础。正如我们看到的,即使是野兽主义、表现主义、立体主义和未来主义绘画中那些极度变形甚至难以辨认的形象,也都是来自画家的对景写生。于来秉承油画固有的求真精神,带着朴素的情怀,用画笔记录着黄土高原的风土人情,表达了自己内心对那片土地及其生灵的真实感受。

《红豆》 80×.100cm

《红豆》 80×.100cm

除了题材之外,于来的“乡土表现主义”绘画在色彩、空间和造型等方面还具有如下特点:

尽管于来的“乡土表现主义”系列作品的创作延续多年,但这些作品有着统一的色调,那就是由橙色和褐色混合而成的土黄色,这样的色彩不是主观色而是条件色,它正是黄土高原的本色。在这些作品中很少出现绿色、蓝色和黑色等冷色,他甚至不追求冷暖色彩的反差和对比。于是,于来的整个“乡土表现主义”系列作品都笼罩在一片和谐而又温暖的土黄色调中,这样的色调不仅给人以强烈的视觉吸引力,更给人带来心理上的亲切感。

《老八》 120×100cm

《老八》 120×100cm

虽然是具象油画作品,而且是来自于写生,但在“乡土表现主义”系列作品中,于来并不严格遵守三度空间的焦点透视法,他往往采用俯视视角,尽可能压缩画面的景深,以致许多作品呈现出平面化的效果。正是由于采用了这种平面化的构图,于来可以在一个画面中展现丰富的人物和景物,并让每一个画面成为展现黄土高原百姓生活的舞台。

在人物和景物的造型上,于来的“乡土表现主义”系列作品不追求局部细节的精雕细琢,而采用删繁就简的塑造方式。对于人物形象处理,他不注重形貌五官的精细描绘,而强调身体动态的充分展现。许多人物形象有着雕塑般厚重的体积感,但在形体动作上常常带有陕北剪纸或皮影的形态特征。对于树木、房屋和山坡的描绘,他采用类似于立体主义的手法,使这些景物呈现出几何形体化的形状。应该说,无论是色彩还是造型,这样的处理手法十分契合黄土高原人物和景物特征,它是于来遵从“随类赋彩”和“应物象形”这一古老绘画原则的选择。与传统绘画不同的是,于来将这种处理手法推到了极致,其色彩的简化和造型的夸张程度几乎将自己的作品推到了非具象绘画的门口。

受自然条件制约,即使在今天,黄土高原仍然是贫瘠的,那里的农民仍不富裕。于来用画笔记录黄土高原民众的生命状态,虽然没有人物形貌和背景细节的描绘,但大多数人物都处在强烈的运动状态中。在黄土高原的土地上和院落中,村民们在劳作、休憩和娱乐,尽管物质生活是贫困的,他们在精神上却是乐观的。从于来的“乡土表现主义”系列作品中人们感受不到忧郁和痛苦情绪的宣泄,恰恰相反,轻松和欢快始终是画面传达的主情调。

悠悠岁月,生生不息。亿万年来,黄土高原养育着无数的生命,孕育了灿烂的华夏文明。确定无疑的是,于来通过这些作品所要讴歌的是黄土高原上所有生灵坚韧的性格和顽强的活力,而这正是他的“乡土表现主义”系列绘画的本质特征和最高价值。

王端廷 中国艺术研究院美术研究所 研究员 博士研究生导师

2020年9月16日于北京

《牛铃声声》 120×100cm

《牛铃声声》 120×100cm

信天畅游

——读于来近作

中国艺术研究院、中国油画院教授 姚永

于来,身高体大,为人宽厚,平日不多话,是典型的山东大汉。我与他认识较早,始于上世纪九十年代初,他上大学的时候。大学毕业后,于来先在教育系统工作,后调到威海画院,从事专职绘画创作。继而他又到北京徐悲鸿画院和中国艺术研究院油画创作研究室进修,那时我们俩又有过一段交往。于来的绘画基本功扎实,造型方正有力,色彩浓郁,笔触粗犷,很有几分表现主义的画风,我对他绘画方面的认识基本上停留在那个阶段。后来听说他每年坚持到中国的西北部写生、创作,画了很多作品,但我一直没有见到。这次见到新作,我眼前一亮,心情为之振奋,重现唤起了我内心早已遗忘的两个字——感动。于来的这批作品和当下画坛流行的样式不同:新鲜、生猛、有想法、有角度、有内涵、有情、有趣,令人回味。

艺术家的成长离不开他所处的环境,梳理一下当今的学术环境或许能更好地解读于来的作品。当今画坛有两种现象很引人关注:一是对画面形式意味的追求,二是写生、写意之风的兴起。

《数牛》 120×100cm

《数牛》 120×100cm

绘画形式意味的提出,始于西方的现代主义,是针对注重写实的学院派和主题性绘画的。它关注绘画的本体语言,提倡艺术自律性,研究造型色彩的规律和表现意味。从塞尚起,又经过后印象派、野兽派、立体派等,至今在西方已形成一套较完善的规律。而在中国,情况有所不同。由于历史的原因,改革开放前,主题性绘画一直占主导地位,对现代主义绘画和绘画中的形式并不公开提倡。改革开放后,吴冠中撰文谈绘画形式美的重要性,引起讨论。后经众多艺术家几十年的学习,逐渐为画界和大众接受,对形式美的学习繁荣丰富了原有的绘画形式。但是,我们也要看到任何事情都有它的两面性。现代主义的形式语言也有一套规律,如:点、线、面的组合,构成关系等。这些东西一旦形成套路后,会形成流行模式,以至于当前出现了一些形式空泛、内容苍白的作品。

《走西口》 120×150cm 2017

《走西口》 120×150cm 2017

油画界的写意之说是相对于写实而言的,其中不乏有想建立中国油画的深层考量。中国的油画家学习油画要付出双倍的努力。首先要面对西方的油画传统,还要面对中国的传统文化,也要面对现实生活。怎样画出中国人的油画?这是中国油画界必须要面对的一个命题。自上世纪二、三十年代起,老一辈艺术家就自发开始探索,并取得了一定的成绩。中国的传统文化积淀深厚,在绘画上有着精辟的论述,如“以意写形,形不周而意全”、“笔断意连”等,这些都给当代油画家以启发。但是怎样将中西文化融会贯通,创作出具有中国风貌的油画是需要我们认真研究并不断努力的。现在有一种现象,简单地将油画和中国画两种画法拼凑在一起,拿油画材料去画中国画,或是以中国写意的名义乱画、胡画,难免会流于粗浅、庸俗。

《屋前花又开》 120×100

《屋前花又开》 120×100

于来显然对这两种现象都有所察觉并做过较深层次的思考,进而选择了他现在的创作方向。在绘画形式感方面,于来在笔记中写到,“在描绘物象时,我追求有意味的形式,形式之有意味,是因为形式后面隐藏着形象的终极实在。这样一来,作品既是自然风景,又有文化内涵,是自然风景与文化元素的共存体。由于在写生过程中,我带有强烈的创作意识,已不是简单地关注具象的风物,而是对蕴含于其中的文化情有独钟。这种文化就是我所要表现的本质内核,哪怕是一块淳朴的厚土,一段残缺的古城墙抑或是一排沉睡的老窑洞,我都会赋予他们人格般的生命力,诉说着他们曾经或喜悦或悲伤的故事,从而使自己的作品达到耐人寻味、引人思考的境地”。由此我们可以明确地看出,于来对当今绘画流行形式的不满足和他要努力的方向。

《午后大树下乘凉的人》 220×150cm

《午后大树下乘凉的人》 220×150cm

关于写意油画,于来认为,写意来源于中国的传统文化,他想创作出既有西方油画的本源特征,又带有强烈的中国油画应有的民族特点的油画作品。作品既有一定的装饰意味但又不同于西方油画里的装饰性,是建立在中国传统艺术根基之上的装饰意味,那些深深根植于中国传统艺术之上的根系,像皮影、剪纸、民歌、彩塑、毛驴、京剧人物等都为他的油画创作提供了丰厚的艺术营养。

从以上的叙述中可以看出,于来对待艺术是认真的、严肃的,他的创作不是一时的心血来潮,而是深思熟虑的结果。

《种春》100cm×120cm 布面油画

《种春》100cm×120cm 布面油画

于来的这批新作有一个特点,都是外出写生并在大自然中现场即兴完成的。写生,当前在国内非常流行,每年都有成千上万的人在外写生。于来的写生和他们不同,他认为,“写生即创作,写生和创作不应分开”。面对大自然,于来主张发挥人的主观能动性,反对盲目抄袭。写生时要观察自然、感悟自然,更要观照自己的内心,借助自然来表达内在的精神情感。所以他的画虽然是以具体的场景开始,但不拘泥于眼前的一景一物,而是以主观强烈的创作欲望介入,运用鲜活的色彩和笔触,通过写意和表现的艺术手法将客观的色彩和内容通过主观意识加以改变,使画面的时空得以延展。自然界的一切只起个参考作用,于来会根据画面的需要,在主观意识的调动下,凭现场的内心感悟而随性安排。正因为在写生现场的主动性,才有了他画面中的唯一性和不可重复性,这是艺术中最为重要的。

《忙》 100×120cm 2017

《忙》 100×120cm 2017

我想于来之所以坚持在外写生创作的方式,是因为在自然中、在现场更能调动、触发他的情感和思绪,更有随机性和不可预见性,从而避免了在画室中计划、安排有可能倒置的概念化趋向。每幅作品的不可预见性对艺术家都有着致命的吸引力,这一点引领着于来不断地去发现、去创造。

《七个小矮人》 100×120cm 2017

《七个小矮人》 100×120cm 2017

于来的作品最吸引我的地方是作品中呈现出的情感和情趣,这些东西在现在的绘画作品中很少见了。他的这批作品具有浓郁的浪漫主义情怀,集人物、民俗、动物、植物于一体,融过去、现在于一时,像故事更像传说,这与他常年游走于西北黄土高原有关,那里的地貌、风土人情对他来说已烂熟于心。于来登高望远,神思畅游,百感交集又苦于找不到一个恰当的表达方式,用传统的油画技法——焦点透视的空间方式,已装不下他的感受。也正是这种丰富的内容促使于来改变了绘画形式,他借鉴西方立体派的手法,打破了绘画的时空观念,运用传统民间艺术的形象符号重组了一个想象的空间,完美地表达了他的感受和他心中的黄土高原。这些画面在情理之中又在现实之外,那些貌似不可能的组合,靠情感、情趣这些“粘合剂”,有机地接合在一起,耐人寻味、引人深思,让人心悦。如作品《赏》,画的是黄土高原常见的场景:羊倌放羊。于来将人和羊群安放在山顶,人和羊

《秋耕》 100×120cm 2017

《秋耕》 100×120cm 2017

群静静地眺望着远处绵延起伏的原野和远处的公路。这让我想起了卡之琳的诗,“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你,明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”。又如作品《羊群》,于来将山上的羊群引领到天上,和白云连接到一起,这种大胆的处理完全是心愿所致。由此看出于来感情细腻充满诗性浪漫的一面。作品《溜马马》,描绘的是青年男女从土坡上滑下,表现美好的爱情。作品《老八》描绘的是一个小男孩在数家中的老母猪生了几只猪娃,这些画面有着很强的生活气息和人情味,也体现了于来对生活敏锐的观察力和热爱。而这些貌似简单的生活场景要想很好地组织在一幅画中是非常难的,需要构图、色彩、造型、细节等全面的绘画修养才能实现。

于来这些年来不断地进修学习,出国亲临目睹西方大师的油画原作,走访国内博物馆看中国的传统文化,游历名山大川以陶冶性情……这些努力汇聚成了他今天的这批作品,让人高兴,也衷心祝贺他。

路虽远心已至,相信于来的绘画艺术会越来越好!

2017年10月27日于北京

《溜马马》 100×100cm

《溜马马》 100×100cm

手机版

手机版 |

书画

|

书画