陕北秧歌之我见

延安 谷溪

2025年,延安市文化旅游局发布的《延安秧歌过大年》制作我谈秧歌的小视频,引人注目,榆林也专发这一侧视频。

陕北正月天,是陕北老百姓的欢乐节。陕北秧歌,陕北百姓的迪斯科,摇滚音乐。

陕北正月天,是陕北老百姓的欢乐节。陕北秧歌,陕北百姓的迪斯科,摇滚音乐。

【 一 】

秧歌探索

陕北秧歌,原本是陕北“阳歌”。为什么把阳歌,改为“秧歌”呢?

陕北有,“靖边”、“安边”、“安塞”等地名,可证明陕北,是边塞之地。

每朝每代,都有南方兵将北上戍边。

《后汉书.窦宪》记载,汉和帝公元(89)年出塞三千余里,至燕山,刻石记功而还。

宋朝的范仲淹将军的《渔家傲.秋思》,流芳百世。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,

将军白发征夫泪。

1972年春日,甘泉县蔡保生副县长陪我去雨岔乡采访。归途中,发现旁边有一个挖开的井口。我好奇地走了过去,见井口有一根椽直通洞底。

砖上刻有秧歌舞浮雕。

一男子手持“如意”,腰系落地彩绸;身穿露肩短褂,前后衿细布条相连,赤脚而舞。

经专家鉴定,这是一块宋砖。我看到这个墓中有这一图案的砖只有四块,落地的只有一块,那三块,还牢嵌墓壁。

(有资料证实,这块墓砖,甘泉县博物馆和陕西省博物馆各收藏一块)。

这块墓砖雕刻的显然是陕北秧舞的图案。可是陕北闹秧歌的舞者,绝对不会穿着“露肩短褂,赤脚而舞”。

这时,正是江南早稻插秧的季节。

意想:戍边将士阵亡北方,就在自己的墓壁上镶嵌家乡插秧之歌的情景。

后世人,把传统“阳歌”,改变为“秧歌”正是南北文化交流的佐证。

这块墓砖雕刻的显然是陕北秧舞的图案。可是陕北闹秧歌的舞者,绝对不会穿着“露肩短褂,赤脚而舞”。

这时,正是江南早稻插秧的季节。

意想:戍边将士阵亡北方,就在自己的墓壁上镶嵌家乡插秧之歌的情景。

后世人,把传统“阳歌”,改变为“秧歌”正是南北文化交流的佐证。

【 二 】

走进民歌

陕北,是一块产生民歌,产生爱情,产生英雄的土地。

1979年,画家宋如新背着画夹子,沿着走西口的路线,转战陕北。

在陕北广为流传着一个《赶牲灵》的传奇故事。

吴堡县张家焉村一个叫张天恩的后生,儿时就跟着父亲走三边下柳林。为陕甘宁边区驼盐送炭。他天生一副好嗓子,从脚夫那里学会了许多民歌、酸曲,经他一唱,更是动人心魄。

他优美的歌声感动了吴堡白家塔焉一位叫白来英的店家女。她长得非常漂亮,一来二去,暗暗相爱,25岁那年,张天恩与18岁的白来英喜结良缘,成了在陕北广为流传的一段佳话。

你赶你的牲灵,我开我的店,

咱来来回回好见面……

张天恩用自己真切生命体验了脍炙人心的《赶牲灵》。

张天恩的优美歌声,不仅萦绕在秦晋峡谷,而且震撼大西北,传遍了全中国。

三年后,因为放不下家中的妻儿,毅然放弃优越的生活环境,回到家中与心爱的白来英直到终老。

出于好奇,我在绥德县义合镇峨眉嘴村访问了张天恩的

的女儿张候旦。她说,1970,父亲在山西柳林病逝,享年六十岁。

赶牲灵(版画)宋如新

其实,用民歌大师张天恩创作《赶牲灵》的传奇故事作引,这是这篇赏习文章的最佳切口。

白脖子哈巴朝南咬,

赶牲灵的(哪个)人儿过来了。

你是我的哥哥呀你招一招手,

你不是我的哥哥你走你的路……

宋如新非常喜欢张天恩创作的《赶牲灵》。

宋如新说,张天恩所住的张家焉村,离宋家川仅有十五华里。宋家川是一个黄河畔的重要渡口。孩提时代常常带几个小伙伴,到河滩看成群结队的骆驼;更难忘的是每年的正月十五闹秧歌。张天恩扮演《坐水船》挂鼓子的角色,和伞头、老艄公对唱的是打情骂俏,更是常看常新。宋家川的大人娃娃都认识他,喜欢他,如果那一场秧歌没有他的角色,都说今天的秧歌不好看!

宋如新曾吟唱着这首歌词,和”赶脚”的人们行走在高高低低的山路上。

他不仅行走在,“脚夫”们的队列之中,而且还走进了他们的心灵世界,其实,他们就生活在一个真实的世界,自由的世界。

想唱什么,就唱什么。

此时此刻的脚夫心里想着什么?

去柜台前喝上二两老白干。

掌柜的拉着衣袖说:“划上两拳再走!”

顾不上,还要去小客店见我的干妹子哩!……

端详着宋如新的《赶牲灵》这幅版画,爱不释手,联想甚多。老宋说,这幅版画自己也喜欢。

1979年,转战陕北写生途中,在佳县的路上赶牲灵脚夫,信手画了速写,回到单位,便开始木刻。

陕西省艺术馆出版的版画册封底刊出,受到人们的好评。

【 三 】

以毕生的精力挤进民歌的队列

一个人的追求,往往取决于幼年的生活遭遇、生存境遇。

我这个人,五音不全,唱《东方红》都跑调。可是,偏偏热爱民歌。自觉或者不自觉地挤进民歌的队列。

我幼年在离本村二华里的“驼儿巷”上小学。那个小学非常简陋。连课桌、座椅都没有。在地上栽两根石条,便是板凳腿,上面搭上一块木板,便是可坐三四个人的凳子。

那时候我大概十岁左右,课间,我一个人从凳子的一头走向另一头,万万想不到,走在另一头时,木板从石条头上滑下,坚硬石条把自己右小腿上划开巴掌大的裂口。

那时候,乡上还没有卫生所。学校用个箩面“卜箩”把我抬回村里。

幸好,我有一位叫曹玉山的户家二哥,他曾是部队的军医,他用磺胺,纱布为我消炎疗伤。

在这情况下,我无法去上学,我村还有一个叫曹成云的说书先生。他是我的户家二叔。正逢春耕他大忙的时间,没有人请他出村说书

常常有过路的人停步观看,曾跟着曹玉山二哥去郝家焉镇上,和邻村闹秧歌,打竹板,说快板成了我的强项。

也许,就是这次在村里的石峁盖养伤的原因。失去了三个月去学校听课的损失,却以说快板出名,与陕北民歌结缘。

谨府谷县古城的著名民歌手柴根家,我就去过三次。

2012年,谷溪在府谷城看望民间歌手柴根

为了研究秦晋文化交流状况,我曾领着柴根去山西成德县墙头公社去见民歌手李师师、乌国英。无须排练,两个人即可同台演唱二人台《走西口》。

作家王侠说,山西民歌好听,我说秦晋文化交流频繁,我作过考察比较。山西民歌轻巧,陕北人后鼻音重,唱起歌来显德雄浑厚重,搭配其来更好听

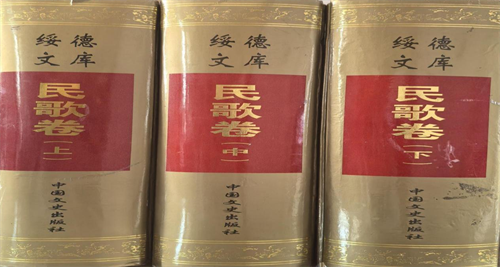

2002我刚从《延安文学》的主编岗位上退下来,便受聘参加了《绥德文库》的编纂工作。

其中,有一卷是《陕北民歌》。

这部《文库》的总编是县委书记曹世玉,要求我把陕北民歌“挖光吃尽”。

我说,陕北民歌不断产生,谁也挖不光,吃不尽。我只能做到空前的丰富、厚重!

成书的《绥德文库》《民歌卷》分为上、中、下三册,收录民歌近万首。三册民歌供4379页,三册共22cm厚。

应该说,我基本做到了对总编,对绥德人民的承诺:

空前丰富,空前厚重。

【 四 】

陕北民歌之最

文前提到自己与民歌的结缘。我从陕北民歌的手收集、整理、研究中逐步认识到陕北民歌的之最。

文前,已讲到,谨《绥德文库》民歌上、中、下三卷就民歌近万首。

全世界的民歌,唯有陕北民歌,传播面最大、最远。

早在1970年4月24号,我国的第一颗人造卫星就在天宇界播放了陕北民歌《东方红》!

我对陕北民歌研读中发现,还一个之最,不能不讲,那就是陕北民歌审美价值最大!

不管是陕北的乡镇、村庄、庭院、麦场、庙会,都会有陕北秧歌的活动;不管事农民、书匠、脚夫、船工、老汉、少妇,都会参与秧歌活动。

我曾写题为《陕北正月天》的小诗:

秧歌,扭弯了

所有的大河、小沟;

腰鼓、鼙鼓,这么打

那么擂,直震得

山摇地吼!

爆开,每一个浓缩着

大葱、大蒜、老旱烟

呛人的狂烈——

唱一曲酸掉牙的

“稍公老汉揣奶头”……

大块大块地吃肥肉,

大碗大碗地喝烧酒;

陕北庄户人家的

正月天哟——

初一醉到月尽头!

陕北秧歌,深根黄土高原的大山深处。

陕北秧歌,是陕北老百姓情感的宣泄,是陕北老百姓灵魂的舞蹈。

文前,已讲到,谨《绥德文库》民歌上、中、下三卷就民歌近万首。

全世界的民歌,唯有陕北民歌,传播面最大、最远。

早在1970年4月24号,我国的第一颗人造卫星就在天宇界播放了陕北民歌《东方红》!

我对陕北民歌研读中发现,还一个之最,不能不讲,那就是陕北民歌审美价值最大!

不管是陕北的乡镇、村庄、庭院、麦场、庙会,都会有陕北秧歌的活动;不管事农民、书匠、脚夫、船工、老汉、少妇,都会参与秧歌活动。

我曾写题为《陕北正月天》的小诗:

秧歌,扭弯了

所有的大河、小沟;

腰鼓、鼙鼓,这么打

那么擂,直震得

山摇地吼!

爆开,每一个浓缩着

大葱、大蒜、老旱烟

呛人的狂烈——

唱一曲酸掉牙的

“稍公老汉揣奶头”……

大块大块地吃肥肉,

大碗大碗地喝烧酒;

陕北庄户人家的

正月天哟——

初一醉到月尽头!

陕北秧歌,深根黄土高原的大山深处。

陕北秧歌,是陕北老百姓情感的宣泄,是陕北老百姓灵魂的舞蹈。

沸腾的热土 (牛啸 摄影)

(组稿 安娟英)

手机版

手机版 |

综合

|

综合