前不久,笔者在公众号“山翁视界”中发表了《浙东民间石刻艺术赏析》上、下两篇,文章引起了微信昵称“渔火”的关注,邀我为其祖传秘藏的《寄岳云帖》作一番考证,出于对书法艺术的爱好,笔者欣然接受。

据“渔火”陈先生介绍,他祖上是鄞州区五乡镇下王村人,家藏的《寄岳云帖》至少已经有一百多年了,最先一直在他爷爷的故居中,故居是一座小型四合院,院中的木柱子是方的。当年,这块石刻就放在他家的灶间,他奶奶烧大灶时是用来当烧火凳用的。听他奶奶讲过,这块石刻他们读不懂,当年也曾有人为读出文字,在光线阴暗的灶间里,火柴点了一包,也没看出所以然来。这块刻石是他祖上的传家宝,老一辈虽然搞不懂石上的内容,但知是好东西,留下过要好好保存的叮嘱。

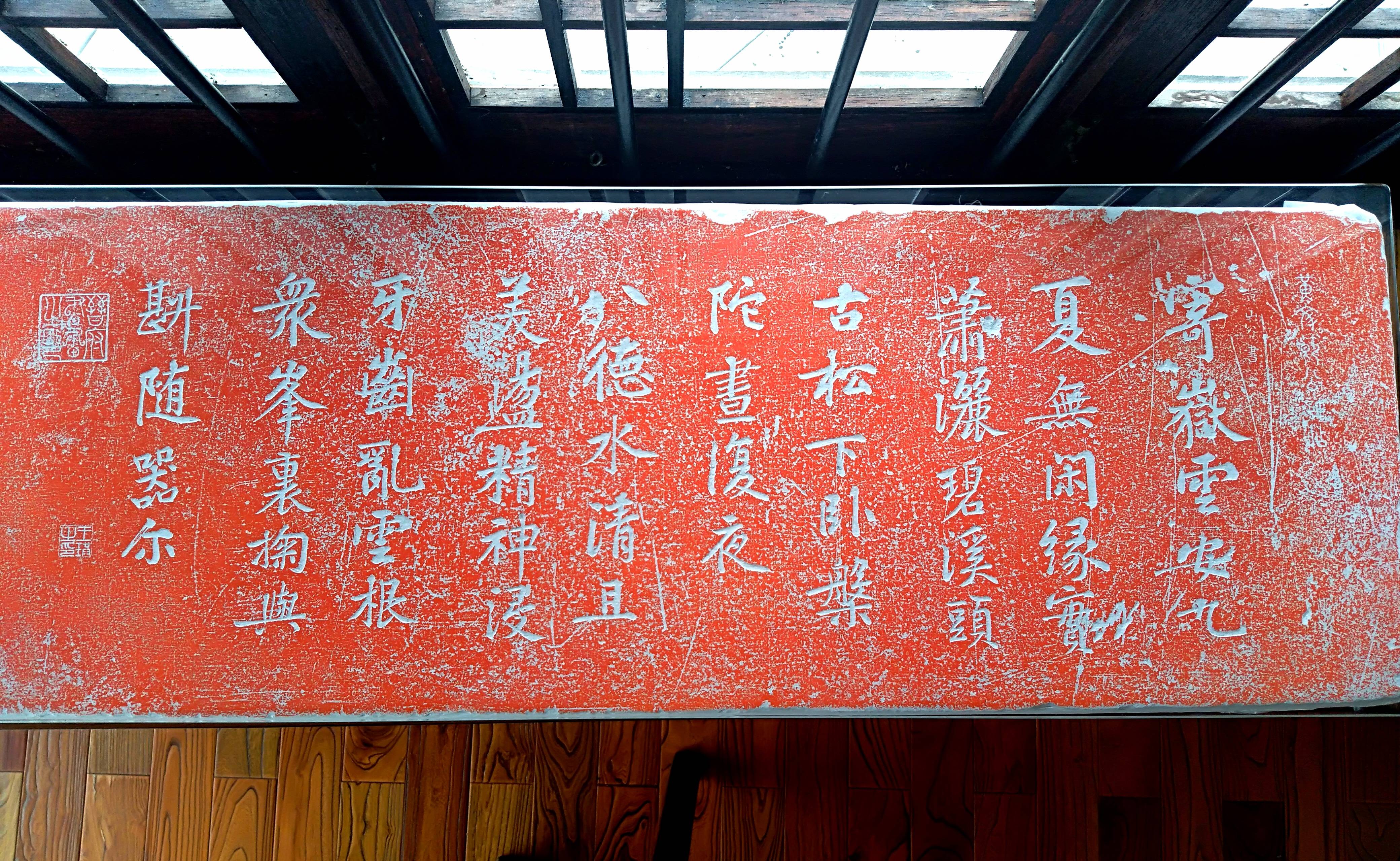

陈家的《寄岳云帖》为太湖石,长104厘米,因略呈梯形,面宽32.6厘米,底宽34厘米,厚9.5厘米。右下缺一角,可能是古人为放便搬动抄手而有意为之。帖内正文书法所占面积:长75厘米,宽25厘米。笔者仔细察看发现:《寄岳云帖》石刻右侧开头三列中靠上部边缘的几个字,刻字显得相对较浅,有人长期坐着磨损留下的痕迹,这与陈先生奶奶烧大灶时当烧火凳用相吻。帖面上,还有一些划痕留下,这只能说明此帖在数百年民间流转中,历经过许多沧桑。

《寄岳云帖》是黄庭坚晚年的重要书迹,创作于崇宁三年(1104),是他受好友苏轼“乌台诗案”的牵连,谪居宜州期间所作。该帖为中国书法研究者所熟知,许多研究文章称按“楮上小横卷”刻制的原迹已佚。那么,陈先生家藏的《寄岳云帖》是宋代原刻,还是宋以后所产生的摹刻呢?

黄庭坚(1045—1105),字鲁直,号山谷道人、涪翁,北宋著名书法家、诗人、文学家,江西诗派开山鼻祖,与苏轼并称“苏黄”,为“宋四家”(苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄)之一。黄庭坚出生于洪州分宁(今江西修水),自幼聪颖,父黄庶为进士,舅父李常是藏书家,为其奠定文学基础。北宋治平四年(1067)中进士,历任叶县尉、国子监教授、太和县令等职。元祐年间(1086—1094)入京任秘书省校书郎,参与校订《资治通鉴》。因与苏轼交好,被归为“旧党”。绍圣元年(1094)新党执政后,屡遭贬谪,先后谪居涪州(今重庆涪陵)、黔州(今重庆彭水)、戎州(今四川宜宾)等地,晚年流放宜州(今广西宜山),60岁(1105)时卒于谪所,后谥号“文节”。

黄庭坚的书法艺术成就:誉为书法“宋四家”之一。行书以《松风阁诗帖》《苏轼寒食诗跋》为代表,笔势开张,中宫紧收,长笔画辐射如“荡桨”,人称“辐射体”。草书师法张旭、怀素,代表作《李白忆旧游诗卷》《诸上座帖》,线条跌宕,意态超逸。在书法理论上:提出“韵胜”“不俗”的审美标准,强调书法需“观韵”“去俗”,影响后世文人书风。在文学与学术上,被尊为“江西诗派宗师”,倡导“点铁成金”“夺胎换骨”的创作理论,注重用典与锤炼语言,代表作有《山谷集》。此外,他禅学修养深厚,深研佛学,与高僧交往,书法与诗文中常融禅意,草书尤显空灵境界。黄庭坚一生坎坷却艺术成就卓著,其书法与诗文均以“尚意”为核心,展现了北宋文人“诗书一体”的独特风貌,对中华文化影响深远。

《寄岳云帖》史称“楮上小横卷”。所谓“楮上小横卷”,就是写在楮树皮造的纸张(楮纸)上的一种手卷,是古代书画横向展开观赏的装裱形制,“小”,表明此作尺寸较小,数尺以内,宽度较窄,适合案头书写,书家能随意而为。对此件作品,明代郁逄庆编的《书画题跋记》卷四和汪砢玉《珊瑚网》卷五中皆有著录,并载有陆游和胡长孺跋。明清时由冯铨摹集、刘光晹(字雨若)刻入《快雪堂帖》。清黄庭坚裔孙黄湄编入《黄文节公法书石刻》。

网上一些作者对此帖的研究认为,黄庭坚《寄岳云帖》宋刻原迹已佚,目前所能看到的存世版本由国家图书馆所藏,被称之为《寄岳云帖》唯一的拓本。同时,对此件作品书法风格与黄庭坚其他传世书作风格有较大变异产生争议。有人认为是摹刻失真,有人认为疑非真迹上石,也有人认为是黄庭坚包容百家,追求自我,晚年书法达到了忘我的境界,是一种对无法之法的诠释。

笔者研究后认为:目前网上所载的《寄岳云帖》拓本大多源出国家图书馆藏本,或来自明清时期的法帖。陈先生家藏《寄岳云帖》的出现,其尺寸大小与“楮上小横卷”的记载相吻。石刻文字与网上所载图片对比也相吻合,可认定这块刻石,是目前国家图书馆所藏拓本的原刻。此外,笔者在碑刻上还看到了网上从未见到过的文字和二方印章。这对分析和研究这块刻石是否是宋刻,起到至关重要的作用。研究如下:

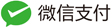

一、帖刻右首上部有篆书“黄文节公诗帖”六字,字比正文小。

所谓“文节”是黄庭坚死后的谥号,所以此件一定是他死后所刻。“帖”,魏晋文人书信的典范化而延续形成独特的“帖”文化,可以说黄庭坚写的这两首三字诗是写给友人的书信。唐以后墨迹向法帖转型,把横石或木板刻的书信、诗文等行草书风,风格自由的称“帖”。

二、右第二列上部刻有正楷“黄山谷书”四字,字小于篆书“黄

文节公诗帖”,这几个字在网络发布的图片中有出现。此四字用以说明诗帖书法是黄庭坚亲笔所书,以弥补帖中无黄庭坚落款之憾。

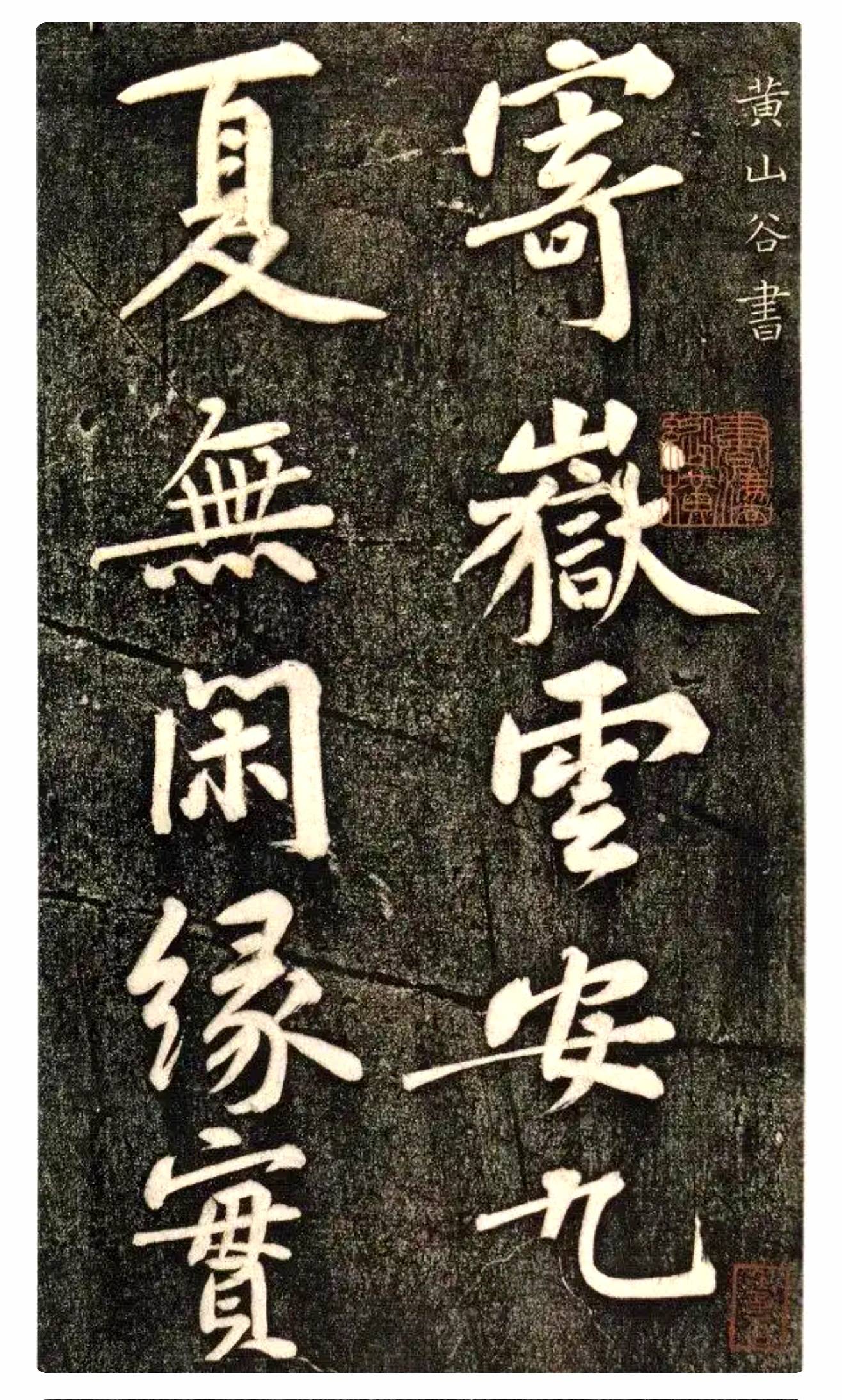

三、尾部上部钤有“晋府书画之印”阴刻六字方印一枚,大小4.4×4.4厘米。据考证,明代实行藩王制度,朱元章第三子朱棡被封为晋王,洪武十一年(1378)就藩太原,其府邸称“晋府”。晋王府有收藏书画的传统,尤其明初至中期,曾刊刻《宝贤堂集古法帖》,并广纳名家作品。此印属于鉴藏印,用于标记晋王府的书画收藏。从印章来看,此碑曾被晋王府收藏,故加刻有晋王府的书画收藏印。依晋王府的鉴定能力,《寄岳云帖》能入晋王府收藏,是宋代古碑无疑。

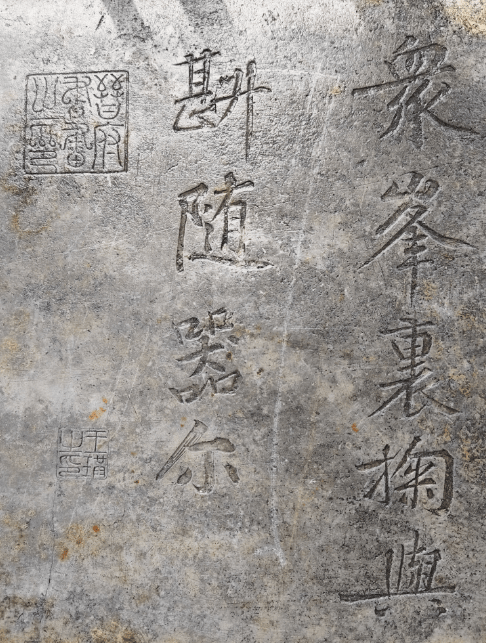

四、帖尾中部钤有阴刻“王珙之印”四字方印,大小2.0×2.0厘米。因印纹线条较浅细,刻工与“晋府书画之印”大不相同,研究后认为是后人加刻印。那么,王珙是谁呢?据查考:王珙,湖广蕲州(今湖北蕲春)人,万历四十七年(1619年)进士,初授华阳知县(今四川成都一带)。天启五年(1625年)任广西道监察御史,天启六年(1626年)巡按苏松(苏州、松江),负责地方监察,天启七年(1627年)升太仆寺少卿(掌马政及皇室车驾)。这段时间正好是阉党当权,他能受到重用是魏党中人。

王珙得到这块碑应在他有权有势之时,最大概率在天启五、六年间他任监察御史、巡按之时。“王珙之印”是他得到《寄岳云帖》后加刻的,这与古代名画中出现许多收藏者印章的道理一样。崇祯元年(1628年)王珙被山西道御史黄宗昌弹劾为“魏忠贤余党”,降三级调外任,次年革职为民,而这也许是《寄岳云帖》再次流失的原因。

五、诗句首列的“九”字,为断撇九。这个字是辨认原碑与国家图书馆所藏拓片的关键,“九”断撇下左右分开的两条弯曲细纹帖与拓本能完全吻合。

六、黄庭坚的《寄岳云帖》书写了两首三言古诗,以简练的文字和禅意盎然的意象,展现了其文学造诣与精神境界。诗作解读如下:

其一:“寄岳云,安九夏。无闲缘,实萧洒。碧溪头,古松下。卧槃陀,昼复夜。”表达作者对隐逸生活的向往与超然物外的洒脱。其二:“八德水,清且美。荡精神,浸牙齿。乱云根,众峰里。掬与斟,随器尔。”作者以水为喻,阐释修心养性的智慧与随缘自在的态度。两首诗均以自然意象(云、松、溪、峰)构建出世环境,呼应宋代文人“吏隐”心态与禅宗山林修行的传统。诗作语言简淡而意蕴深远,体现黄庭坚“点铁成金”“以故为新”的诗学主张。

作为行书作品,诗文的简练节奏与书法的流动笔势相得益彰,禅意通过笔墨进一步外化。三言短句的凝练形式,将隐逸情怀、自然意象与禅宗哲思熔于一炉,既是黄庭坚对清净心性的追求,也暗含其“书画皆佛法”的艺术理念。诗中“寄岳云”“八德水”等意象,可视为其“超逸绝尘”人格的文学投射,与书法中的“荡桨笔法”共同构成“字外有禅”的美学境界。

综上所述,笔者认为陈先生家祖上传下的《寄岳云帖》,是一块宋刻原石,是采用黄庭坚“楮上小横卷”上石的帖,距今已有九百多年历史。它经历曲折,明初入藏晋王府,明末归王珙所有,清以后历经磨难,最后秘藏东钱湖畔。这是一通十分珍贵的刻石,是黄庭坚晚年未经修饰、情感流露的作品,它的出现辩清、终结一些人对存世拓片的怀疑和争议,为研究黄庭坚晚年书风变化找到真实依据。

注:本文图片除注明来源网络的外,均由《寄岳云帖》原刻藏家陈先生拍摄。

作者:赵建荣

编辑:毛凤君

手机版

手机版 |

综合

|

综合