新华在线网特邀总编朱长云先生专访“风筝非遗传承人”罗焕文并将书法作品“守正”赠送给罗焕文先生!

——新华在线网特邀总编朱长云先生专访“风筝非遗传承人”罗焕文先生

“风筝非遗传承人”罗焕文

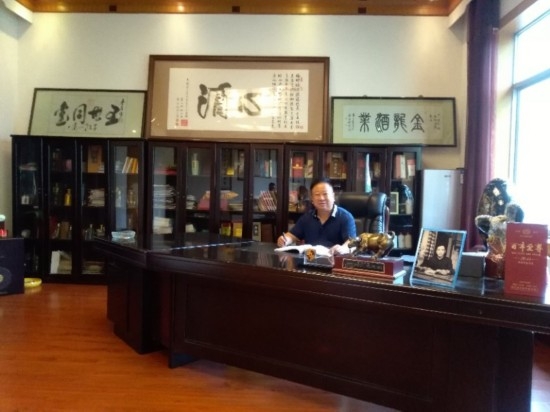

上周应邀出席“国潮京典非遗造办”第九届京作文化节活动,与北京特色“风筝”非遗传承人罗焕文先生相遇进行了交谈并做专访;从“风筝”的起源、发展和北京风筝的特点,同时,了解到罗焕文先生对发展非物质文化遗产“风筝”的贡献!

新华在线网特邀总编朱长云先生与“风筝非遗传承人”罗焕文合影

罗焕文先生从业于房屋建筑行业,水暖技术工种,爱好木工活;善于动脑筋、想办法,解决工作中出现的问题;由于喜欢钻研,青年时代的罗焕文为“风筝”工艺制作,奠定了基础。 八十年代中叶与老北京风筝“常胜将军”赵为哲先生相识,由于有共同的爱好,互换礼物,结下友谊;一来二去,“常胜将军”毫不保留的将制作:“风筝”的技艺传授给罗焕文先生;罗焕文先生自此走进专业的“风筝”制作工艺行列。虽然没有正式的拜师仪式,但是,罗焕文先生通过认真学习,把“常胜将军”的“风筝”制作工艺学习的扎扎实实且得到进一步提升;为进一步提高绘画水平,报考“宣武区书画学校和北京函授大学”系统学习绘画;终以“民间玩具工艺大师”的身份跻身于北京“风筝”名家行列。

新华在线网特邀总编朱长云先生(右一)和料器非遗传承人邢兰香女士(右二)、风筝非遗传承人罗焕文先生(左二)、京绣非遗传承人李凤茹女士女士(左一)合影留念;朱总编书写第九届京作文化节活动主题“国潮京典非遗造办”书法作品!

罗焕文先生虚心学习,不断进取,学各家所处;拜北京著名风筝艺人关宝翔先生为师。

关宝翔是老北京人,曾祖父是清廷内务府大臣;其父与北京著名画家、风筝艺术家马晋是好朋友,关宝翔年轻时就追随马晋,学习风筝工艺;影响深远。 关宝翔另一位恩师是北京著名风筝艺术家金福中先生;金福中先生对关宝翔言传身教,认真负责;关宝翔通过学习掌握了“风筝”的制作要领,并不断提高工艺水平,成为北京风筝艺术家。先后担任北京民间工艺品公司和北京风筝协会的领导职务;制作的风筝别具一格,其文稿被编入《北鸢风情录》。

罗焕文先生多次参加全国及北京市举办的风筝制作表演活动;为非遗事业的发展和“风筝”的繁荣做出了贡献。 作品获得“人文奥运中国礼品暨纪念品设计大赛”金奖!

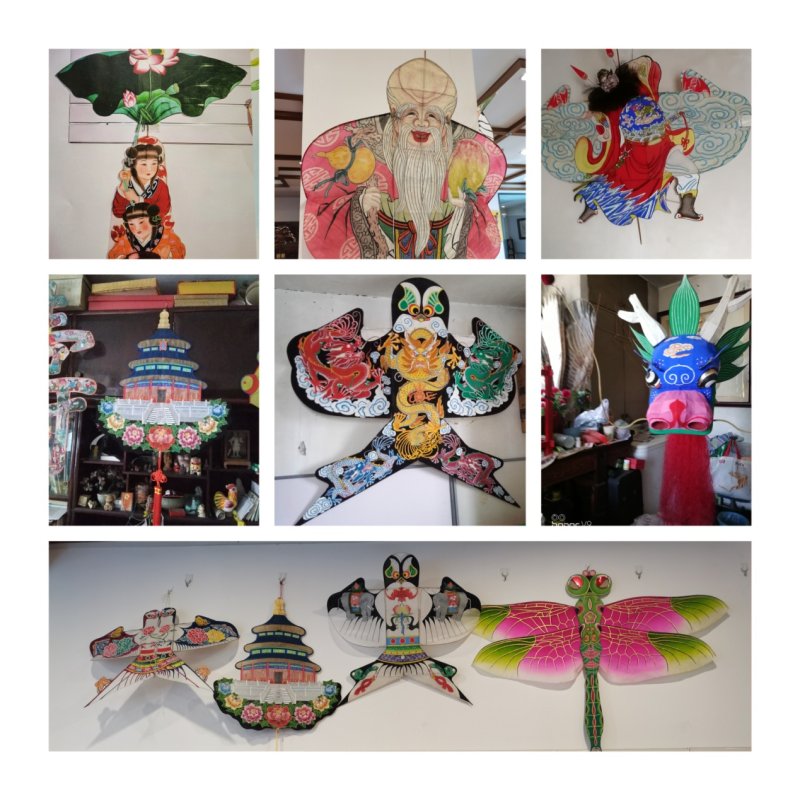

罗焕文先生制作的“风筝”作品!

罗焕文先生的“风筝”作品,被中国美术馆、北京民俗博物馆等单位以及风筝爱好者收藏!

如今,罗焕文先生以七十六高龄;为培养“风筝”传承人,罗先生竭尽全力帮助年轻人;在北京市民委和北京市玩具协会举办的“送艺下乡”活动中,为密云县北庄村教学:“风筝”,四十多人进行了学习;为村里建立“风筝工作室”,为农民致富开拓新路子!由于学员夏兰英对风筝的情有独钟和刻苦学习,由北京玩具协会、北京民间艺术家协会、中国工艺美术学会等单位联合举办的“夏兰英拜师会”2010年3月正式举办“罗焕文收徒仪式”,夏兰英成为第一位女弟子!

罗焕文先生制作的“风筝”作品!

罗焕文先生的师傅关宝翔是第六代“风筝”非遗传承人、师爷金宝忠是第五代“风筝”非遗传承人;罗焕文先生是第七代“风筝”传承人,其徒弟夏兰英是第八代。

北京的风筝制作先辈有许多,尤其是曹氏风筝,承前启后;一代宗师孔祥泽祖孙三代对“风筝”事业的发展,做出了巨大贡献。 相信,“风筝”作为非物质文化遗产,在今日的中国,为老百姓的生活增添色彩;事业后继有人,在文化传承方面一定会发扬光大!

我(风华正茂)爱“风筝”

提起“风筝”,就想起儿时的往事;我家居住在永外靳家坑(北京珐琅厂建成后改为景泰西里),学生时代每逢放寒假时,一定要自己打浆糊制作“风筝”,主要用“细线、竹签、竹皮子、细铁丝,废报纸或者旧挂历,”尾部粘上用报纸剪成的条,俗称:“屁股帘”! 哈哈哈哈,现在想起来也非常值得回忆,津津有味…………在当时,主要看谁主做的风筝好看,同时,要看谁放飞的风筝飞的稳、飞得远! 景泰西里南面是菜地和定安里楼区,上小学时基本上在菜地上放风筝,因为糊的风筝小、飞的不稳;上中学后大多在定安里楼上放风筝;最远到天坛公园,因为需要过铁道和护城河,不太安全;路又远,天气又冷;穿的也薄,去的也比较少。其实,就是一个开心,快乐!放飞一天下来,心情是那样的爽快!一晃,半个世纪过去了;想起来,如同昨日…………

新华在线网特邀总编朱长云先生与“风筝”非遗传承人罗焕文先生交谈!

“风筝”风筝起源

“风筝”起源于先秦时代,最早是由古代哲学家墨翟制造的,据《韩非子.外储说左》记载:“墨子为木鸢,三年而成,飞一日而败。” 另据《鸿书》记载,鲁班制作木鸢,曰:“公输班制木鸢以窥宋城”。 墨子与鲁班同是鲁国人(今山东一带),因此,,推断风筝鼻祖“木鸢”发源于齐鲁大地。 清代曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》中写道;“观夫史籍所载,风鸢之由来久矣,可证者实寡,非所详也;惟墨子作木鸢,三年而飞之说,或无疑焉。盖将用之负人载物,超险阻而飞达,越川泽而空递…………”

“风筝”随着时代的发展而不断变化,“风筝”的作用也随着不同的历史发展时期而发生改变;用于军事上的作用,不得不提得是西汉时期大将韩信,将风筝放飞到空中,根据风筝“放飞线”的长度来计算到央宫的距离。 据《新唐书.田悦传》记载,唐建中二年(公元781年),唐将张伾被叛军田悦的军队困在临洺,情况危急,张伾“急以纸为风鸢”,其上书有“三日不解,临洺土且为悦食”之言,风鸢升空后“高百丈,过悦营上”;田悦命善射者射之,竟不能及,求救书终于由“风筝”送达援军,因而解围。 中唐诗人元稹在咏物诗《有鸟二十章.纸鸢》中写道:“有鸟有鸟群纸鸢,因风假势童子牵。” 可以推测,唐代的风筝比较大,是否进行过“载人飞行”,成功与否另当别论;但是,风筝的放飞成熟度技术基本成熟了。 宋代宋徽宗主持编撰《宣和风筝谱》,风筝在宋代得到空前的发展,风筝画、儿童玩具、职业制作得到发展。 “风筝”发展到清代,达到了鼎盛时期;无论大小式样、扎制工艺、装饰风格、放飞工艺都有了很大的进步;画家的作品聚多,民间发展繁荣;《红楼梦》有详实的记述,放飞的“沙燕、螃蟹、鱼、蝙蝠、凤凰、美人”等等,品种繁多,式样空前!

“风筝”在北京的发展具有悠久历史! 据清人潘荣陛著《帝京岁时纪胜》记载,“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盆,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜”,“京师纸鸢,极尽工巧,有价值数金者。”

建国后,“风筝”得到进一步发展;工匠精神得到进一步提高。 在如今,随着现代化的发展,物质文明和精神文明建设得到空前提高;发展非物质文化得到有效保护和传承。

非物质文化遗产已经走进校园、展览馆,走进博物馆、走进千家万户;“文化自信”是建设“精神家园”的基础,为弘扬中华优秀传统文化指明方向!

中国是世界闻名的文明古国,中国是泱泱文化大国;也是发展中的正在大步迈进现代化的国家。悠久的农业文明、乡土文化和民族文化在新的时期、在幅员辽阔的大地上,不断开花结果、硕果累累!具有顽强生命力的民间文化遗产得到保护和传承;相信,非物质文化遗产在民族自信的道路上一定会走进校园、走进田间、走进博物馆,走进心间;得到不断地发展和光大!(文 图:风华正茂)

手机版

手机版 |

区域

|

区域