浙江省武义县大田乡宏阁村村民钟宏云从事大漆髹饰,制做漆器、漆画工作,为中国的大漆髹饰技艺非物质文化遗产传承不懈努力,被人们所熟知。而更令人羡慕的是,他的妻子“夫唱妇随”,从19岁认识钟宏云当学徒,然后把师傅变为老公,被人们广为传谈,成为一段佳话。

1964年出生的钟宏云,16岁初中一毕业就跟随做漆艺的师傅学习做漆活。刚开始学做漆时,钟宏云也没有多想,仅仅想掌握一门手艺,为家里增加一些经济收入。18岁那年,已经出师的钟宏云在江西省万年县石镇,带着当地一个名叫孙华银的徒弟做漆活,这也是钟宏云收的第一个徒弟。孙华银至今还记得一个东家做了一个匾额,请师傅花了800块钱上漆。当时刚刚改革开放,800块钱给匾额上漆是一件很了不得的事情,这也是他们除了家俱之外第一次做大漆作品。一旦漆做不好,后果难以想像。钟宏云说,当时是寒冬季节,他怕漆温度达不到,就在工作间里用火盆把温度升高,把大漆在温温的室内搅拌了两个多小时,结果做出来的效果非常好,又亮又饱满,这次误打误撞,使钟宏云认识到大漆的多变带来的无限可能,手艺是无穷尽的。从那时候起,钟宏云就深深爱上了这一传统的手艺活。他决定要趁自己年轻走遍全国,要真正的了解大漆、发掘大漆、发展大漆。

因能吃苦、肯钻研、态度好,钟宏云小小年纪所做的漆活就赢得了很多顾客的认同,成了一个口碑不错的做漆师傅,请他做漆的活络绎不绝。1985年的一天,钟宏云在大田乡徐村做漆活。19岁的邻家姑娘徐德兰看到钟宏云用手指或橡皮沾上漆,随意地在床屏上、衣柜门上点画几下,几只对虾、几张荷叶或是几只可爱的鸟儿、小鸡等便活灵活现地展现在眼前,不禁深深地被吸引住了,就经常站在边上看钟宏云做漆活,连父母叫她去干农活也叫不动。徐德兰对这个手艺感到惊奇, 从小喜欢画画的她当场向钟宏云表示,要跟着他学做漆活。钟宏云又惊又喜,惊的是当时女孩子家或是到厂里上班,或者学做衣服什么的,而学做漆活的在当地绝无仅有;喜的是,徐德兰是村里有名的“村花”,不仅长得水灵,还纯朴善良,村民们对她都是交口称赞。这样的徒弟带在身边,自然是一件很美的事情。在征得家长的同意后,22岁的钟宏云收下了第一个女徒弟。

由漆结缘,由漆生情。次年,师傅娶了徒弟。从此,钟宏云夫妇走上了“如胶似漆”的生活。挑着漆担走街串巷,挨家挨户上门服务,或者定做漆器,或是做些修补的活儿。抱着“以艺养艺、以艺学艺、以艺交友、以艺养家”的宗旨,边干活边学漆艺。除了内蒙、西藏没有去过,钟宏云夫妇几十年来跑遍了祖国的大江南北,连儿子都是在甘肃省武威市出生的,回到武义时已经是周岁。那时候钟宏云觉得自己精神上是很充实快乐的,但他知道妻子过得很艰苦。徐德兰也想男人在外干活,她自己在家带孩子,做做家务。可是老公对大漆这份执着,加上做漆活一个人更是艰难。徐德兰就一直带着孩子义无反顾地支持钟宏云,跟着他帮着打磨、上漆。刚开始因为对漆过敏,脸上经常肿得像猪头……。回想起与钟宏云在外闯荡的这段经历,至今徐德兰还泪水涟涟。

随着时代的发展,到上世纪八十年代末期,传统家俱几乎都集约化生产了,手工漆艺渐渐淡出了家俱市场,许多漆艺师傅不得不另谋出路,当年的徒弟孙华银也做现代漆装修了。那段时间钟宏云夫妇内心很是纠结:一方面他俩因为喜欢已经深深地融入了五彩缤纷的漆器、漆画生活中;一方面不想让传承几千年的传统漆器工艺淹没在岁月的长河中。而在这段时间里,钟宏云夫妇漆艺已经不是停留在的给床、柜子等一般大漆师父上上漆的水平上了,而是对漆艺有了更加深入的掌握。比如他们通过对老物件的琢磨、研究,学会了把碎蛋壳、贝壳在瓷器上嵌出各种植物、动物图案的漆艺和“搜金工艺”。夫妻俩决定一边做农活养家糊口,一边静下心来更进一步地琢磨漆艺,以“孤独者”的姿态坚守着传统的“漆”事。

钟宏云夫妇发现,虽然漆器渐渐淡出了人们的生活,但一些古旧破损的漆器还有一些人家舍不得扔掉,不时有人找上门来请他们上漆修补,用以长久保存。一次,一位漆器收藏爱好者请钟宏云去补修一张清朝年间的桌子。面对雕刻精美,但掉漆严重不堪的桌子,主人家表示只要能把漆“修旧如旧”,价格高一点也无所谓。钟宏云夫妇通过研究,多次在家里调制漆质,反复试验,终于用了几个月的时间达到了主人家的要求,拿到了一份不菲的收入。更难得的是通过与这位漆器收藏爱好者交谈,夫妻俩了解到漆器工艺品有很大的市场。这使他们对漆器工艺的未来的发展有了一个重新的认识,也多了一份自信。

抱着试一试的态度,钟宏云夫妇制作了一些梅屏、挂饰等漆器工艺品,结果很快就销售一空,这让他们内心受到了鼓舞。漆器本身一直都是皇家贵族摆玩及实用的器皿,具有极高的观赏和收藏价值,将其与现代技艺相结合,未尝不能够在工艺品市场上占得一席之地。于是夫妇俩从单一的做漆活,走向了漆器工艺的发展之路。、

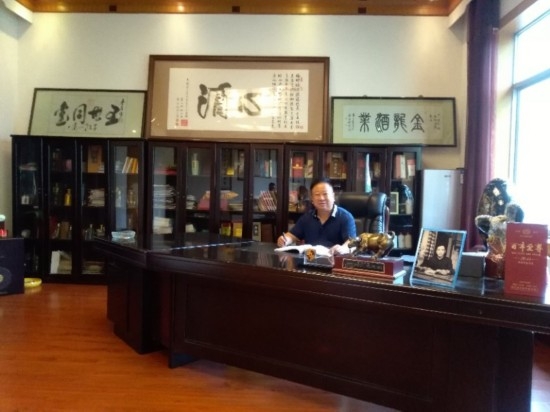

1994年,钟宏云与妻子回乡开办了漆香草堂工作室,潜心钻研漆器工艺和技术,专门制作漆器工艺品出售。有了相对稳定的收入之后,钟宏云迷上了古时候制作大漆瓷的技艺,这个技艺始于良渚兴于雍正年间(雍正曾两次下旨景德镇瓷器造办处的年希尧:将有里釉无外釉瓷碗烧造些来以便漆作) ,但这门技艺在金华已经失传。心有不甘的钟宏云曾几度到各地调研、考察,想学大漆瓷的技艺。令他失望的是在寻找中他了解这个技艺早在雍正后不知什么原因就已几乎失传。但钟宏云没有放弃,他通过查阅大量历史资料,茶饭不思地研究手头的老物件,不断进行”破坏性”实验,历经多年终于摸索出了一套大漆瓷制作方法,成功制作出了大漆瓷,还延伸到不绣钢、玻璃等材质上使用大漆,使这门失传已久的技艺重见天日。

不仅如此,钟宏云随后还恢复了“脱胎漆器”的技术。其工艺特点是先做一个泥坯,待阴干, 再在其表面用生漆裱布反复刮灰髹涂,绘画上各种花鸟鱼虫等,定型后用水冲洗掉泥胎成器,俗称“脱胎”。在漆香草堂展示大厅摆放一对钟宏云制造的“脱胎漆器”大花瓶作品,瓶上有磨漆画《蕉下客》,一公一母两只鸡在芭蕉叶下觅食。看上去很大件,但也只不过重20斤左右,可以轻松地抱起来。

做“漆”事离不开武义人所称之的“土漆”。武义曾经是一个产漆的重地,但随着传统漆匠的减少,采漆人也渐渐地难觅了踪影。沿溪村70多岁的漆农郑文虎介绍,以前村里有12个生产队,农户和集体都种漆树,可现在已经没有种了,采漆的技艺也都已失传,原来种漆树的山地或盖房子,或种成了别的农作物。而要做出各种精美的漆器,原材料大漆尤为关键。钟宏云平时所用的大漆来自陕西安康市平利县,这里产的“安康漆”古称金漆,是中国历史上的三大名漆之首。在平利县钟宏云有他固定的漆农。多年的选漆经历,使钟宏云能够用舌头尝出是真正的大漆,还是作假的漆。真的大漆带点酸,还有香味,而有假的充进去,就有一种刺激的异味。

原生态采下来的漆还是生漆,买来后,还不能直接用于髹涂,需要经过炼制,进一步蒸发水份,从而提高漆酚和漆酶的活性,以增加漆液的沾度。经过四五个小时的炼制,漆色逐渐氧化成深褐色,生漆变成了熟漆,再与桐油调配以降低漆的燥性,叫广漆,让漆变得更加温润。不同的时节,不同的调色,桐油的熬制程度也不同。在熬制桐油时,要用木刀不断地搅拌锅里的桐油。钟宏云以自己的经验靠肉眼和用手去试来甄别温度,而是否熬最佳的效果,往往就在那10多秒的时间里。如果慢个几秒钟起锅,整锅桐油就没用了。用两个手指沾桐油拉出来的丝要达到四五公分,夏天要老一点,冬天则要嫩一点。

钟宏云介绍,调配好熟漆,制作才刚刚开始。髹涂底灰,将调配好的漆和陈年瓦灰相拌,均匀后髹涂在器物表面,待完全阴干后裱上麻布,以防止器物裂开,增加其牢固度,等裱布阴干,还需要反复刮灰,分别是粗灰、中灰、细灰,直到完成后的器物成为“灰胎”。刮灰的目的是为了填补器物上细微的孔隙使胎体更为细腻,而这每一道工序结束后,都需要放入窨房里等待数天晾干,下一道工序开始前,则都需要将器物打磨。如果说往上髹涂是一道加法,打磨则是一道减法,这一加一减,在时间的酝酿下慢慢沉淀,直到最终精美的漆器亮相于世。

钟宏云说,髹涂、打磨都不能急,你一急,作品也跟着急,甚至比你还急,漆膜就破了。只有善待它,慢慢地去磨它,它也就对你好,磨出来的光亮非常温润,很漂亮,回报你的是一种惊喜。灰胎完成后,开始髹涂色漆。一般色漆需要多次髹涂,每一次髹涂后都需要数天等待晾干层层叠加。配合设计,在色漆髹涂的过程中进行镶嵌制作,这样的叠加才能让漆器在打磨出来后,展现出多层次的颜色。与古代漆器的红黑二色为主不同,钟宏云制作出来的漆器色彩更加丰富多彩,更加接近现代人的审美观,这也是漆器的新生。大漆让人们惊叹的除了时间之外,还有它的晾干环境。潮湿湿热反而更适合大漆晾干,窨房必须保持一定的温度和湿度,因为在温度和湿度的配合下,大漆中的酶物质才能更活跃,使漆膜加速晾干,在晾干过程中有水份的滋养,让漆器散发出温婉柔美的味道……。每只漆器都是一个创新,其制作周期长,按照工序一只漆器往往要半年甚至一年多时间,而如果失败了则又要等下一年。与之不成比的是,传统漆器目前经济效益较低,这或许是现在漆器手艺在传承中遇到的最大障碍。

近几年,钟宏云创造出的代表作有红妆系列《多层木胎首饰箱》《山水挂画》《牡丹纹花器》《磨漆彩绘酒坛》《漆砂砚》等,先后获得国家级,省市级金、银、铜等奖项,其本人也荣获了金华市工艺美术大师,省市非物质文化遗产传承人等称号。而自1985年开始,徐德兰就跟着钟宏云学漆艺起,一直默默地支持他的漆艺生涯,经常和他一起研究漆器工艺。钟宏云的每件作品,徐德兰几乎都参与其中。更难得的是,在一些漆器工艺方面,其工艺已超越钟宏云。女人心细,像在漆器上用蛋壳、贝壳镶嵌出各种图案,徐德兰就比钟宏云做得精致,创造出了《大漆瓷冒筒》《贝壳镶嵌套箱》《天球瓶》《冬瓜瓶》等漆器作品,也屡获国家级,省市级金、银奖。2017年,徐德兰被评为金华市优秀女匠,荣获金华市工艺美术大师称号。

近年来,钟宏云、徐德兰夫妇经漆缘, 更是如胶似漆,恩爱有加。夫妻俩以漆香草堂为基地,以弘扬传承漆技艺、文化为己任,积极参加公益活动,开展科普宣传。2014年,钟宏云受邀在金华职业技术学校专题讲座《中国早期漆工艺》,传授漆器技艺;在台湾文化两岸行活动中,将漆香草堂的漆器工艺品作为礼品赠给台湾同胞,增进两岸友谊;2014年7月4日,被广东省博物馆授于特许经营权;2015年,大漆沥粉金山水《四条屏》作品被金华市博物馆永久收藏;2016年,钟宏云应邀参与金华市到北京“匠心金华”旅游推荐会,现场操作漆艺,受到了32家国内外媒体宣传报道;2017年7月21日,武义大漆髹饰技艺上中央广播电台《中国之声》节目;2017年12月26日,参加了杭州诗画浙江《匠由心生》系列微视频展映会;2018中央电视11台把钟宏云的武义大漆髹饰技艺搬上荧幕;2019年浙江省电视台成功地将跟拍近一年的记录片《大漆晚成钟宏云》在浙江5台和浙江卫视播映。除了早期的徒弟孙华银,钟宏云还陆续招收了多名徒弟。漆香草堂,也是多所小学学生免费的漆艺学习实践基地。

现在,钟宏云夫妇在武义县王宅镇下杨岭的岭头上开办了另一个漆香草堂工作室,将之前的场地留给了儿子钟奇君。夫妻俩一早起来,一边散步于山路,呼吸着新鲜空气,听着鸟鸣啾啾,穿行于树林之间,一边构思着当天的所要做的作品,不遗余力推动大漆技艺、文化的发扬光大,为文化传承做出自己的贡献。(王东方)

手机版

手机版 |

基层

|

基层