《语文报》创始人陶本一先生走了。昨天下午,在朋友圈里看到消息,随即转给不是《语文报》人,却胜如巜语文报》人的王世勋。凌晨零点,我已酣然。蓦地被王世勋视频惊醒,老王戴大口罩,撑雨伞,表情甚是急切:

"⋯⋯打到车了,打到了⋯⋯"

--打到车去哪,为什么这么急切?让人百思不得其解。难道是连夜赶往上海,以祭陶本一先生?估计也不像。

左春和说:老楚总写纪念文章,多少有点蹭热度的嫌疑。比如此文,敢冠冕堂皇的冠以《纪念陶本一先生》,陶老先生知道你楚水是何方草寇?如赵贵翁言阿Q不配姓赵,也配写纪念陶先生的文章?如果讲配写,估计只有王世勋有这种资格写,故尔怯生生地问:

"老王,听说你连夜急就一篇,纪念陶本一先生的文章?⋯⋯"

"⋯⋯没有,⋯⋯"老王回答的斩钉截铁,声音远比赵贵翁,怒斥阿Q声音轰亮⋯⋯

没有,是为什么?为什么没有?也不敢问,像王世勋这样《语文报》群里大佬致大拿级别的人物,多少都有点个性,问得多了热脸贴冷腚,岂不自讨没趣,倒入不如假借王世勋的名号,也蹭蹭这个热度⋯⋯

我的印象还在《语文报》上,叶圣陶先生题写报头的《语文报》下面,隐约有陶本一先生的名字,陶陶之"陶",总觉得和叶圣陶老先生有点关系。现在看来 ,如叶圣陶老先生上世纪三十年代创办《中学生》杂志,上世纪八十代,陶本一山西师范大学创办《语文报》,奠定了陶本一先生现代教育家的位置。没有爱,就没有教育。没有对祖国语言文字的热爱,就没有巜语文报》的诞生。教育家办报,为的是提到一个民族的文化素质。《语文报》打开了一扇窗户,改变了许多人的命运。吃水不忘挖井人,陶本一先生挖掘的《语文报》这口深井,已经流出江河⋯⋯

现在,纪念陶本一先生,忆及其桃李不言,下自成蹊的教育,就应该学会最朴素的感恩,也是不忘初心的根脉所系。滴水之恩,当涌泉相报,才是中国格局与中国精神。

二 刻舟求剑

在山为牢相

于易乃祖师

--今天的随笔没有逻辑。没有逻辑,自然也就没有命题。坚持每天偶有感触,即随笔言之,已经七八年了。没有重复,没有如鲁迅先生所说:"写不出的时候不硬写",也算不容易。

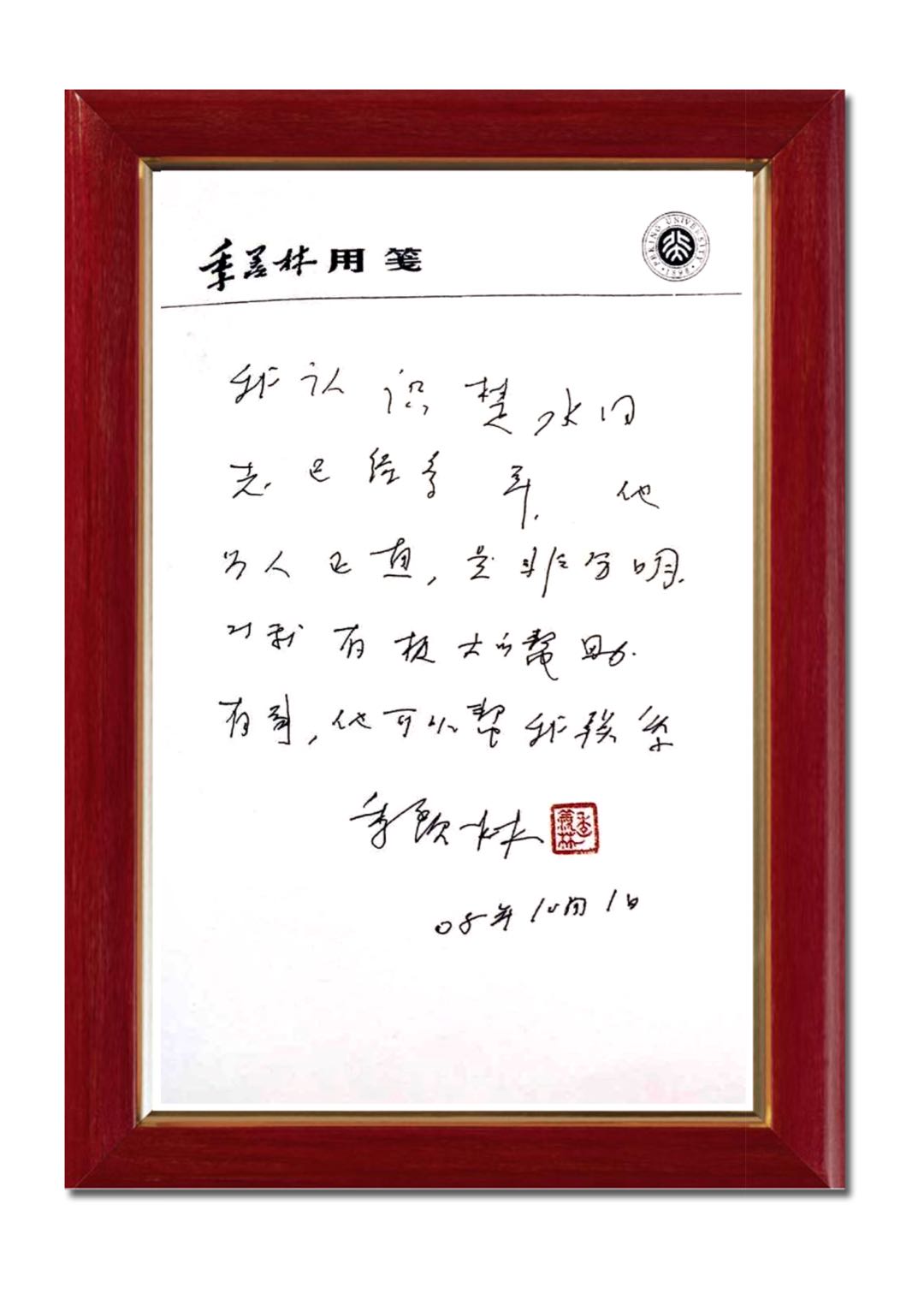

总感觉自己在走一条长长的路,没有目标,也没有终点,虽多有亦余心之所善兮之感慨,却没有虽九死而未悔之实践,所以,觉得自己就是一个孺夫,特别是在知识的追寻上,远远不及蔡德贵先生之于巴哈尔文明的研究,这才是真正继承了季羡林先生的衣钵--特别是在冶学精神,与研究态度上。说心里话从未敢想忝列季老门下的楚水,如季老称自己忝列陈寅恪门下,却受季老关照最多,让我时刻不能忘记。如果不能承继老人家一点点精神,那就实为不肖之徒,简直十恶不赦。所以,只好笃定这条没有尽头的长路,默无声息地坚持⋯⋯

最近读周作人、温源宁、钱钟书上世纪三四十年代,报刊结集的文章,感慨于这些先贤大家的国际视野,居高临下,纵揽全局,特别是英文,信手拈来,融汇贯通,却却让人折服。文章中多有英文注释中文词句,如季羡林老先生所说的"骨气""万岁"无法译为外文的确切表达。由是在想:上世纪三十、四十年代,国人的外语水平,究竟何如?特别是比现在已经囯际都市化的北京。没有被殖民过的日本,差不多都会讲英语,而半殖民半封建的中国,包括新中国恢复高考之后的我们这一代,究竟能有多大比例谙熟英文呢?这就是差距。就作家而言,比如刘绍棠、陈忠实、路遥、莫言谙悉外文呢?莫言获诺奖了,作品是外国人翻译的,林语堂《京华烟云》未获诺奖,却是林语堂自己用英文创作。所以,无论如何获奖的莫言,也不敢自许超过没有获奖的林语堂先生。作家学者化,不是自己写几部小说就羽化成仙,鲤鱼而跳龙门。其实,文化自信,首先要熟悉外国的文化,在文化比较中,确立文化自信的信心。

饶宗颐先生去世前夕,还应邀在人民日报《寄语中华文化之学》,认为中华文化经典不仅仅是汉文化经典,也包括少数民族经典。知彼知己,如饶公自己谦称自己"无家可归",却终成大师。

刻舟求剑,今天的随笔没有逻辑,如古人之刻舟求剑,其实,求剑得之与否,关键在于一个"求",这才是路漫漫兮之求索,剑只是希望,如巜没有希望的希望》⋯⋯