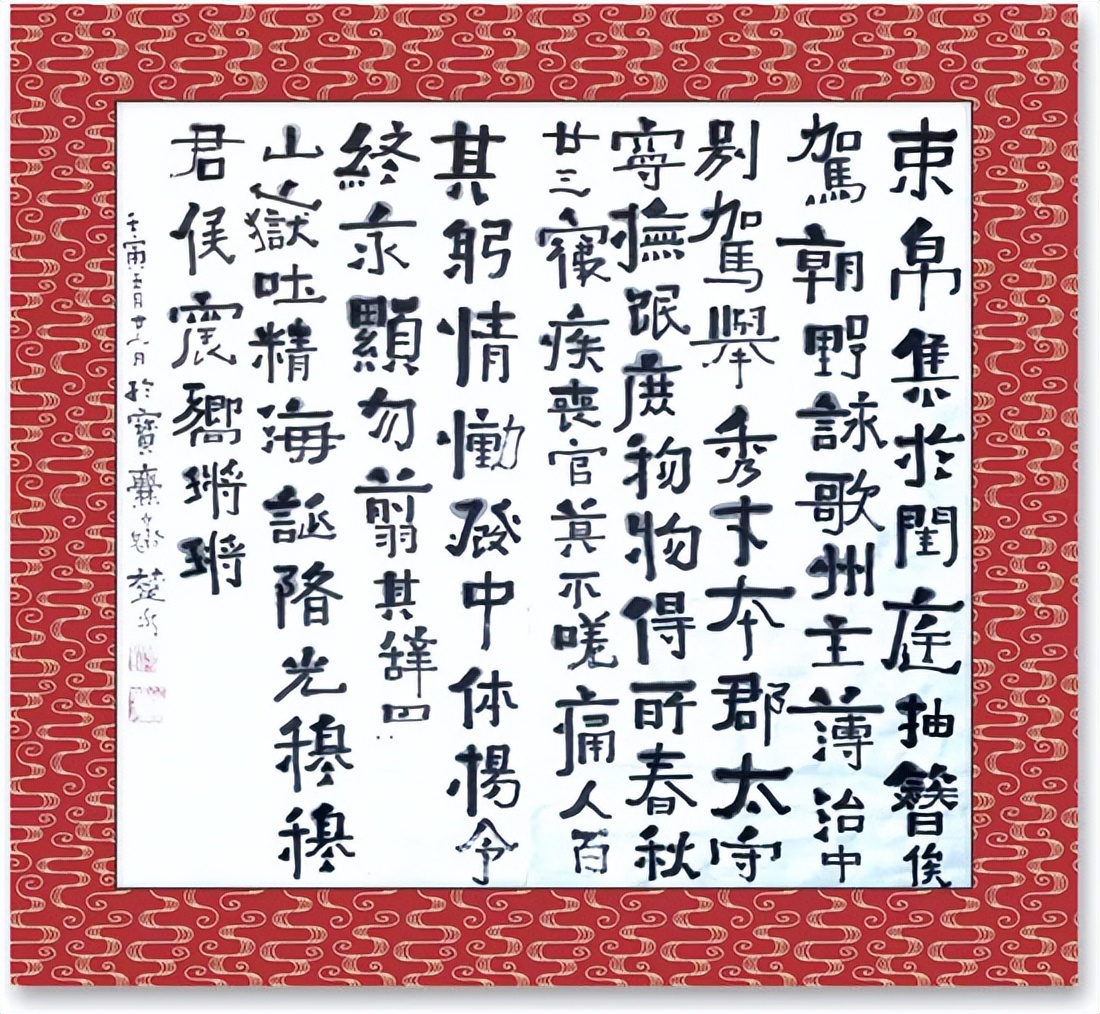

记得大概10年,自己临写《爨宝子》最狂热的时候。曾印过一本记录临写心得的小册子——《临池偶得》。那时候,无知无畏,不知天高地厚,而妄言“行爨或草爨”,现在回想起来,实在无地自容。

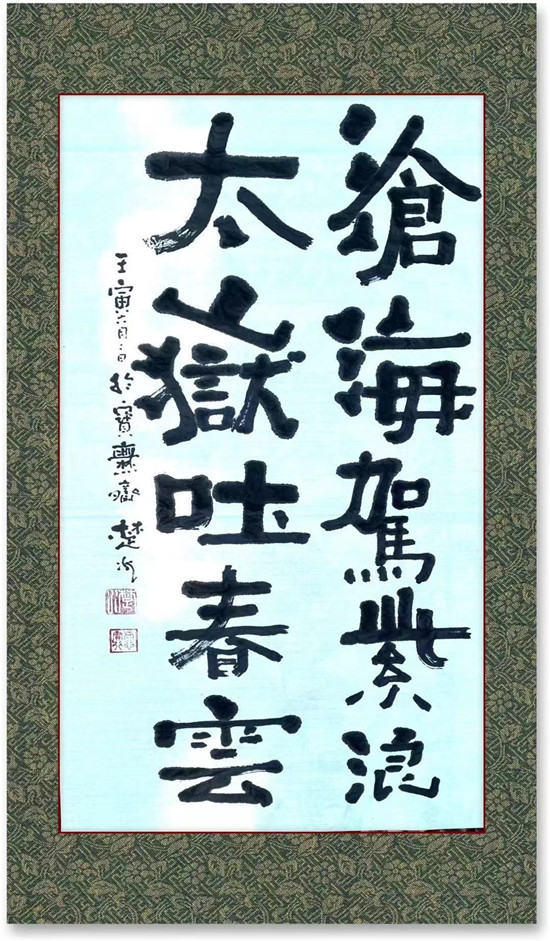

还依稀记得诗人但丁好像说过,艺术如若轮回,就好像画一个圆圈,总会从起点,还回到起点。10年后再临爨碑,虽无曾经沧海难为水,除却巫山不是云之感叹,却也感慨万千。

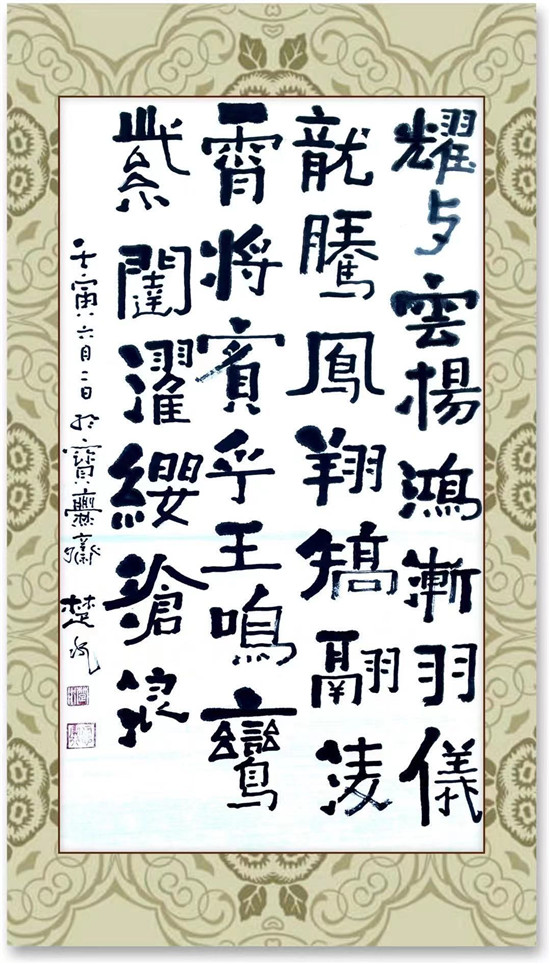

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”---李可染先生此语,一语道破天机,禅明了艺术求索之路的真谛,如元朝赵孟畹姆蛉斯艿郎?醋鞯脑??段屹?省罚�

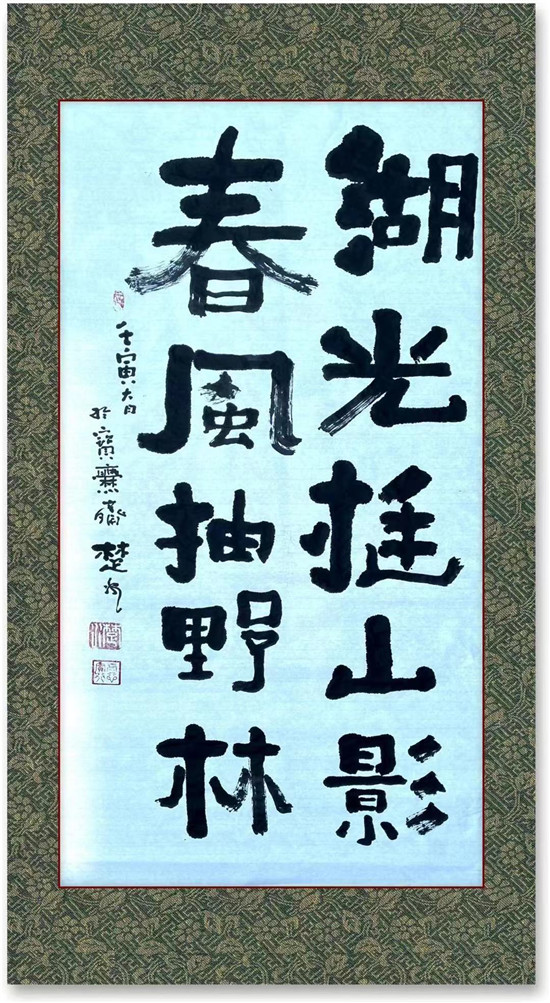

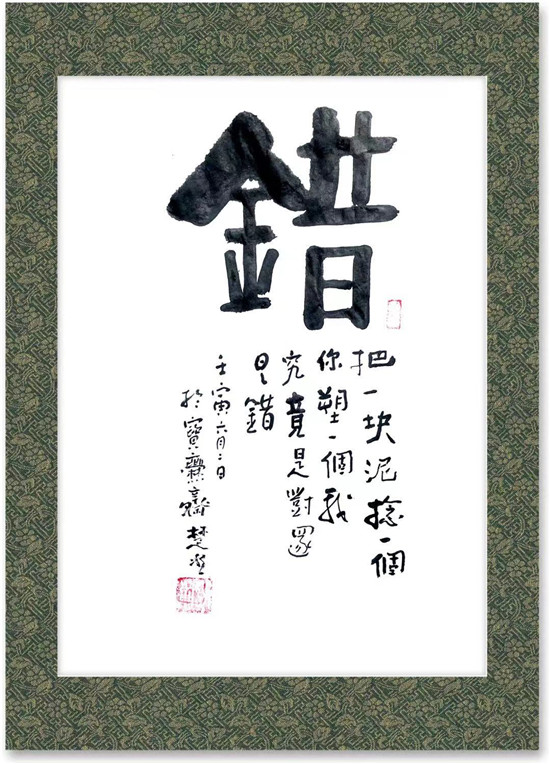

你侬我侬,忒煞情多;情多处,热如火;把一块泥,捻一个你,塑一个我,将咱两个一齐打碎,用水调和;再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我;我与你生同一个衾,死同一个椁。

----打进去与打出来,就是一个我泥中有你,你泥中有我的过程。最近这一段时间,再临爨碑,忽然发现自己即没有打进去,又怎么可能再打出来呢?而现在,再打进去的心气,也远远不及从前了,甚至没有了。也只有唯有像陆游《钗头凤》里面对唐琬的红酥手而悲叹:

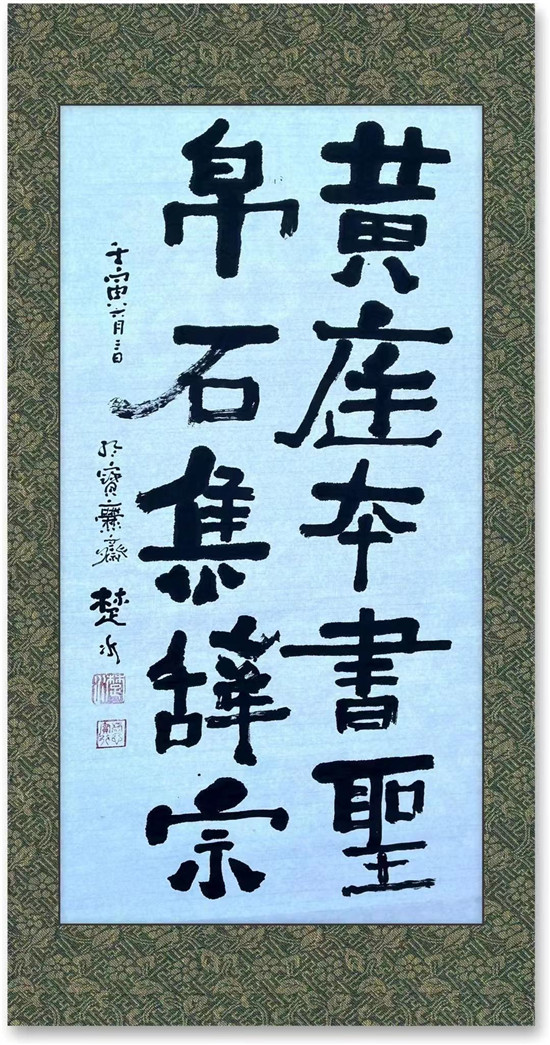

错、错、错。

——临写,就应该像这样,打进去需要执着,打出来仍然需要执着。执着一念,就是要笃立一种精神。比如临帖,10年前如果像康成元将军那样,唯爨宝子碑而不临,虽然不说像康成元将军那样,已见行爨雏形,但至少应该临进去了。

某种程度上讲,临写的不是法度,更没有什么技巧或窍门。无法之法,乃上上之法,关键是自己用心的程度。心觉胜于体悟,正觉一念,阿弥陀佛,才能真正成为大佛之若如来。