中国是茶的故乡,也是世界茶文化的发祥地。茶文化是国粹之一,是中华优秀传统文化中一张靓丽的名片。

相传,“神农尝百草,日遇十二毒,得茶而解之。”虽说这只是个传说,但中国人确实在很多年前就开始饮茶了,至于缘起何时,众口不一,已知的是在西汉时期就已经有饮茶的正式文献记载,所以饮茶的起始时间应该比这时期更早一些。茶以文化面貌出现是在汉魏两晋南北朝时期。

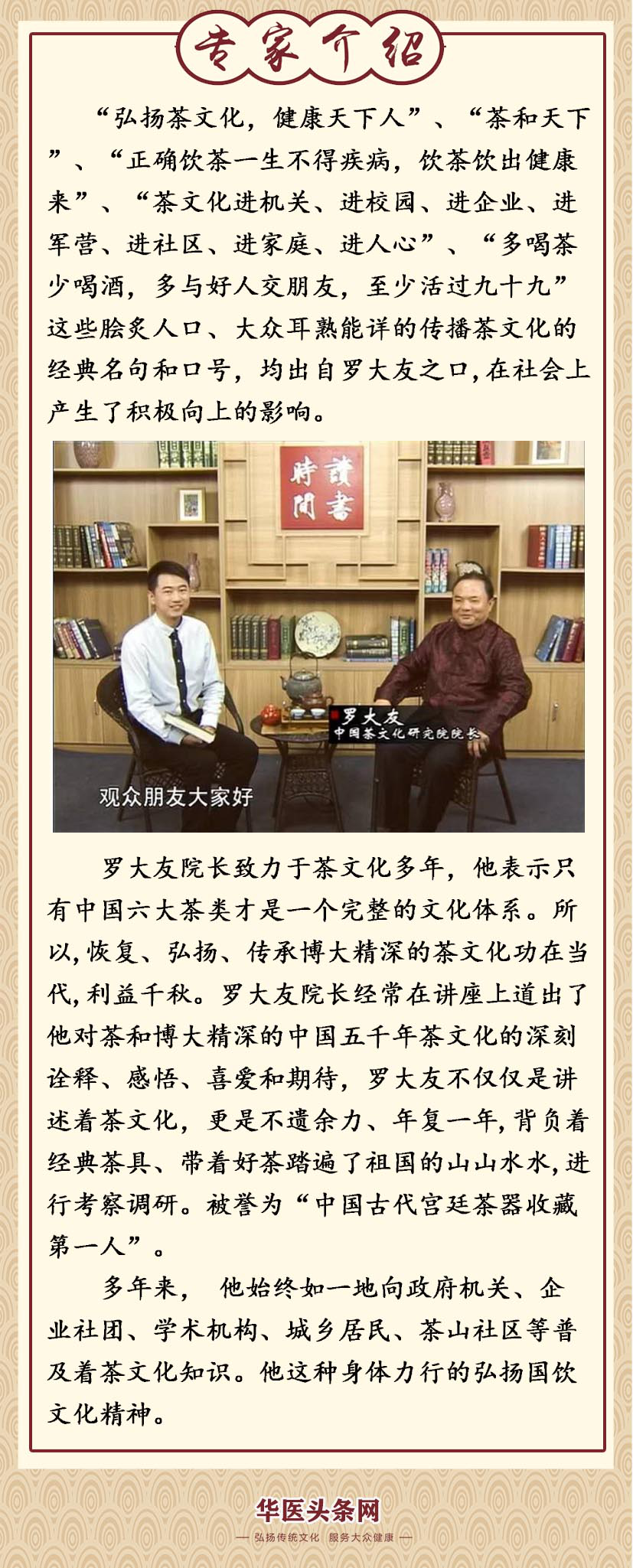

罗大友作为中国茶文化研究院的院长,中国古代宫廷茶器收藏第一人,一直以弘扬中国茶文化为己任。罗大友常会在讲座中谈及“中国经典古籍里早就明确记述‘药为个病之药,茶为万病之药’。中国茶又分红、黄、绿、白、黑、青六大茶类,且各有各的偏性。饮错了茶比吃错了要还严重,只有正确饮茶才能饮出健康来。可惜自鸦片战争后中国的茶文化在大陆断代了,而从中国传出去在海外的有些遗存却又是支离破碎。只有中国六大茶类才是一个完整的文化体系,所以恢复、弘扬、传承博大精深的茶文化功在当代、利益千秋。”不仅如此,罗大友还背负着经典茶具、带着好茶考察调研,走遍了祖国的山山水水。多年来他坚持向政府机关、企业社团、学术机构、城乡居民、茶山社区等普及这中国茶文化知识。

罗大友出生于中国四大历史名城之一的阆中古城,从小就耳濡目染数千年历史文化名城中古老的巴蜀文化之古韵、特别是他从小陶醉于茶文化发源地的熏陶中。

上世纪八十年代,罗大友在担任央企团委书记期间,还因业绩突出受到了团委领导的接见。但是,罗大友为了弘扬中国茶文化离开了央企。为了弘扬茶文化,素来内敛儒雅的罗大友不得不站在镜头前、出席各种讲座。

同时,对于茶叶流通市场出现的一些乱象,罗大友仗义执言,直接向有关部门反映。多年来,他走遍各大茶区,对古茶树的管护、茶叶的环保采摘方式、无污染的制茶流程、不同类别茶叶的储运方式等都有独到的见解。

在云南六大古茶山的景迈千年古树茶区,他与94岁高龄的拉祜族老人及其制茶世家老老少少结下了深厚的情谊,并把古茶山的优质茶,源源不断地推向全世界。

在白茶产区福建省福鼎市考察期间,他发现梅相静一直坚守着传统的手工制茶及碳火烘培技艺。他非常感兴趣、并与梅氏老人悉心交流,并鼓励他们为制出无污染的优质茶做出贡献。他还利用各个平台宣传制作无污染的优质茶的宣传片和发表文章。

对南茶北移,他非常关注,深入到山东日照、青岛崂山、山西运城垣曲县实地考察指导,取得非常好的效果。中央电视台对罗大友专访时,他重点讲述了贵州省湄潭县用农家有机肥生产优质绿茶的故事,在央视《科技苑》栏目播出后,在社会上反响强烈,进而也在一定程度上拉动了地方经济发展。

罗大友不分种族和国界,对海内外无数茶文化爱好者的到访都热心接待,并且入情入理地全面、规范、正确、权威地解析着博大精深的中国茶文化。在央视一些栏目和多个省级电视台,时不时播出他对海内外茶文化精品的研究心得。

他对中国茶文化不遗余力地推动,对海外也产生了明显影响。英国牛津大学发来邀请函,邀请罗大友赴该校讲解中国茶文化;澳大利亚等国的茶文化爱好者群体,在他的精心指导下,也在不断发展壮大。

如今,一身儒雅之气又视茶如命的罗大友,正在与海内外及全球茶文化工作骨干一道,在新时代“一带一路”的伟大征程中扬帆起航,为中国茶文化的传承与发展不遗余力,开创着更加美好的未来,但仍是任重而道远。