傅书中,1954年生于河南。现为中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,北京外国语大学中文学院外国留学生导师,对外汉语系特聘教授。2012—2014年被人民艺术家协会评为“十大年度艺术家”称号。2016年11月被北京外国语大学“国际中国文化研究院”聘任为研究员。师从:孙其峰、张凭、周彦生教授。主攻山水、工笔花鸟,兼擅书法、写意花鸟。

《生命,是一树花开》

文/余秋雨

生命,是一树花开,或安静或热烈,或寂寞或璀璨。日子,在岁月的年轮中渐次厚重,那些天真的、跃动的、抑或沉思的灵魂,在繁华与喧嚣中,被刻上深深浅浅、或浓或淡的印痕。

很欣赏这样一句话:生命,是一场虚妄。

其实,经年过往,每个人何尝不是在这场虚妄里跋涉?在真实的笑里哭着,在真实的哭里笑着,一笺烟雨,半帘幽梦,许多时候,我们不得不承认:生活,不是不寂寞,只是不想说。

于无声处倾听凡尘落素,渐渐明白:人生,总会有许多无奈,希望、失望、憧憬、彷徨,苦过了,才知甜蜜;痛过了,才懂坚强;傻过了,才会成长。

生命中,总有一些令人唏嘘的空白,有些人,让你牵挂,却不能相守;有些东西,让你羡慕,却不能拥有;有些错过,让你留恋,却终生遗憾。

在这喧闹的凡尘,我们需要有适合自己的地方,用来安放灵魂。也许,是一座安静宅院;也许,是一本无字经书;也许,是一条迷津小路。只要是自己心之所往,便是驿站,为了将来起程时,不再那么迷惘。

是的,红尘三千丈,念在山水间。生活,不总是一帆风顺。因为爱,所以放手;因为放手,所以沉默;因为一份懂得,所以安心着一个回眸。

也许,有风有雨的日子,才承载了生命的厚重;风轻云淡的日子,更适于静静领悟。

这世界上,并不是所有的东西都符合想象。有些时候,山是水的故事,云是风的故事;有些时候,星不是夜的故事,情不是爱的故事。

生命的旅途中,许多人走着、走着,就散了;许多事看着、看着,就淡了;许多梦做着、做着,就断了;许多泪流着、流着,就干了。

人生,原本就是风尘中的沧海桑田,只是,回眸处,世态炎凉演绎成了苦辣酸甜。

喜欢那种淡到极致的美,不急不躁,不温不火,款步有声,舒缓有序;一弯浅笑,万千深情,尘烟几许,浅思淡行。于时光深处,静看花开花谢,虽历尽沧桑,仍含笑一腔温暖如初。

其实,不是不深情,是曾经情太深;不是不懂爱,是爱过知酒浓。

也许,生活的阡陌中,没有人改变得了纵横交错的曾经,只是,在渐行渐远的回望里,那些痛过的、哭过的,都演绎成了坚强;那些不忍遗忘的、念念不忘的,都风干成了风景。

站在岁月之巅放牧心灵,山一程,水一程,红尘、沧桑、流年、清欢,一个人的夜晚,我们终于学会了:于一怀淡泊中,笑望两个人的白月光。

盈一抹领悟,收藏点点滴滴的快乐,经年流转,透过指尖的温度,期许岁月静好,这一路走来,你会发现,生活于我们,温暖,一直是一种牵引,不是吗?于生活的海洋中踏浪,云帆尽头,轻回眸,处处是别有洞天,云淡风轻。

有一种经年叫历尽沧桑,有一种远眺叫含泪微笑,有一种追求叫浅行静思,有一种美丽叫淡到极致。

给生命一个微笑的理由吧,别让自己的心承载太多的负重;给自己一个取暖的方式吧,以风的执念求索,以莲的姿态恬淡,盈一抹微笑,将岁月打磨成人生枝头最美的风景。

心中若有桃花源,何处不是水云间?

生命,是一树花开。多么形象经典的比喻啊!我们新老人一定要活得像花一样,灿烂枝头,随风摇曳,无忧潇洒!

名家精彩点评

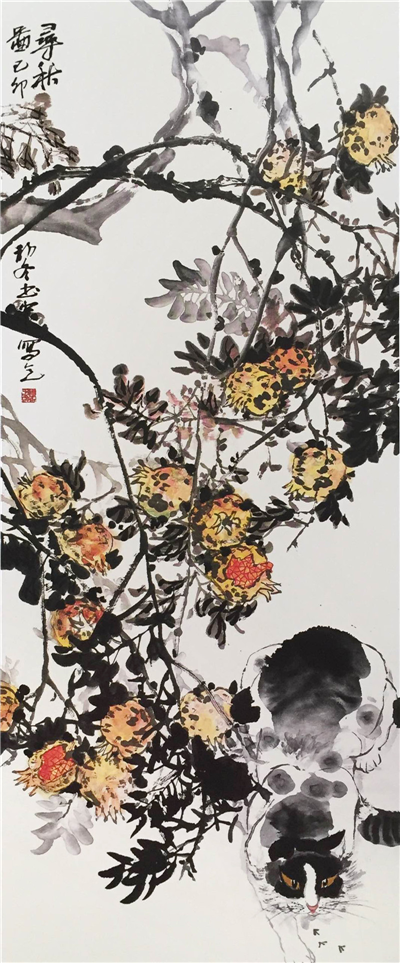

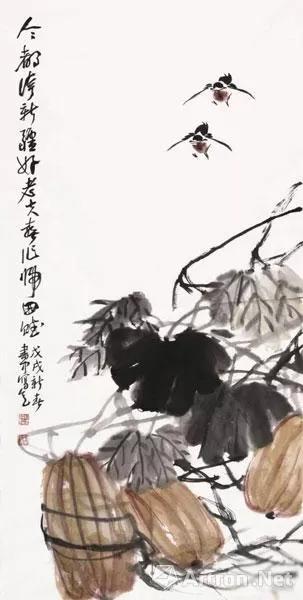

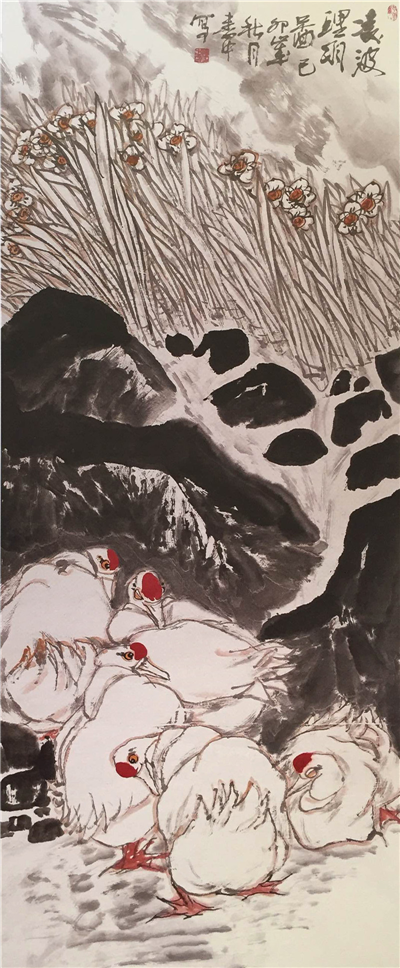

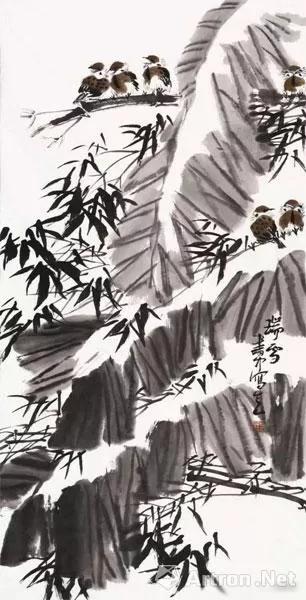

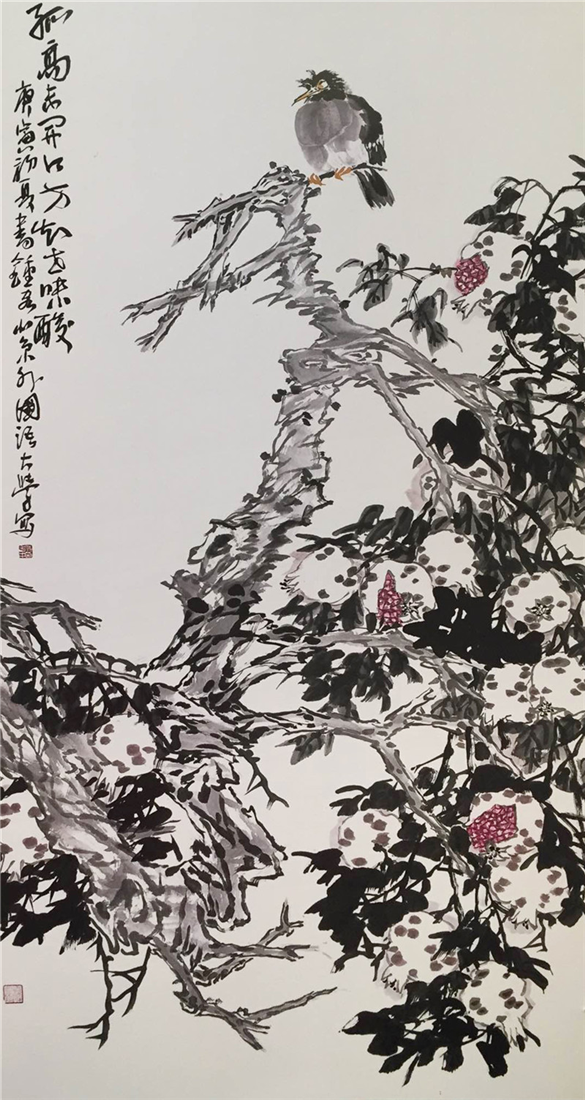

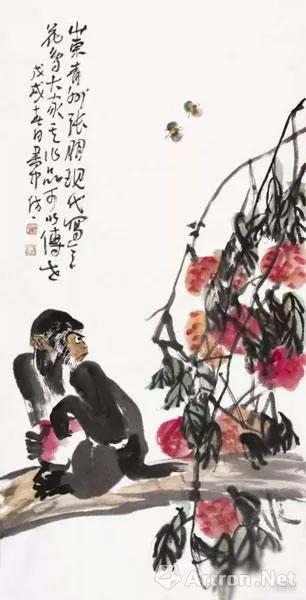

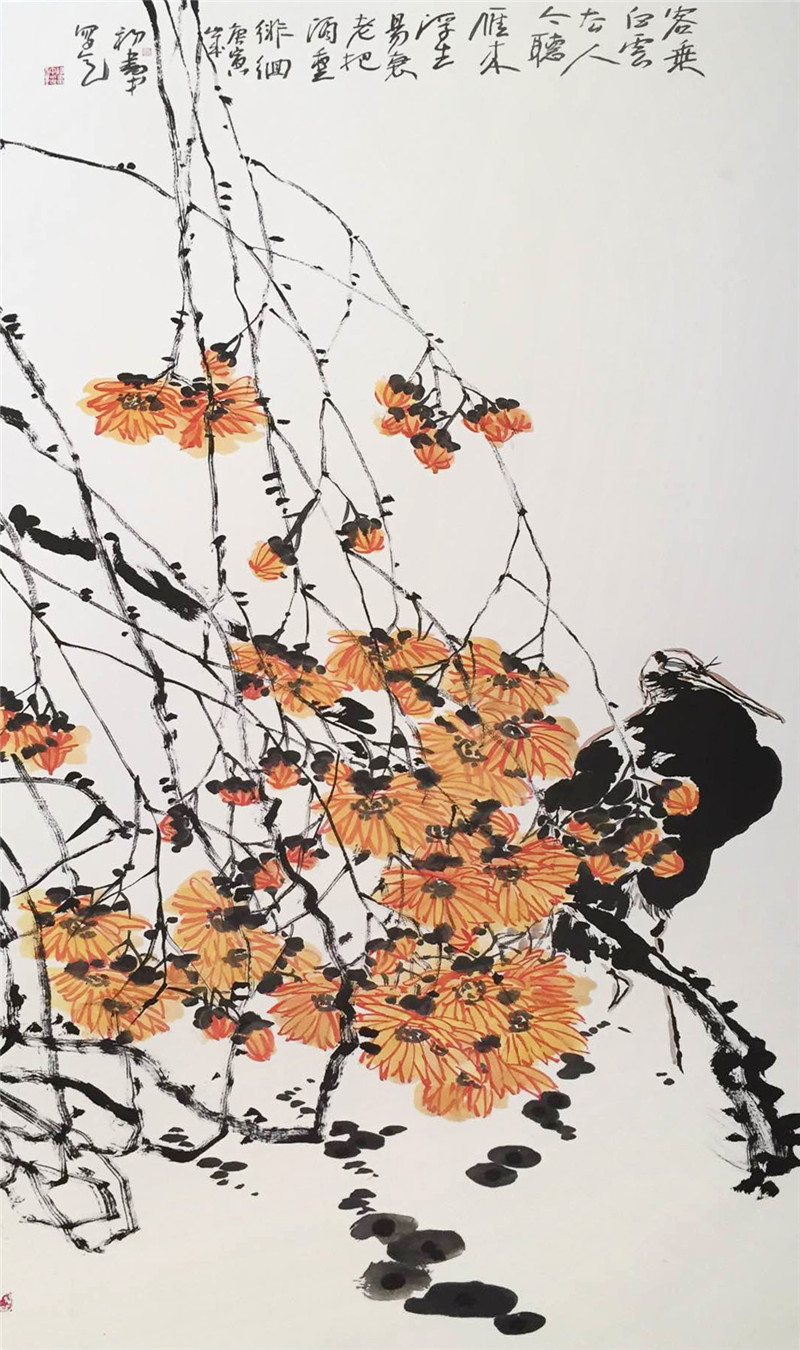

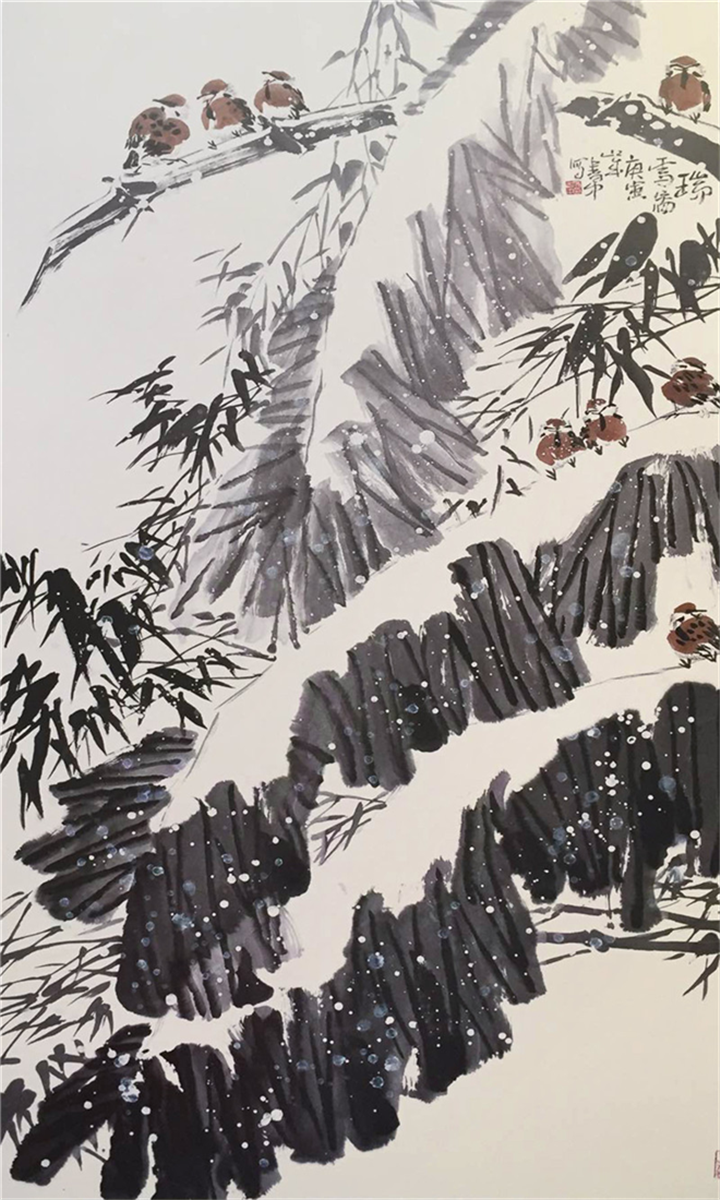

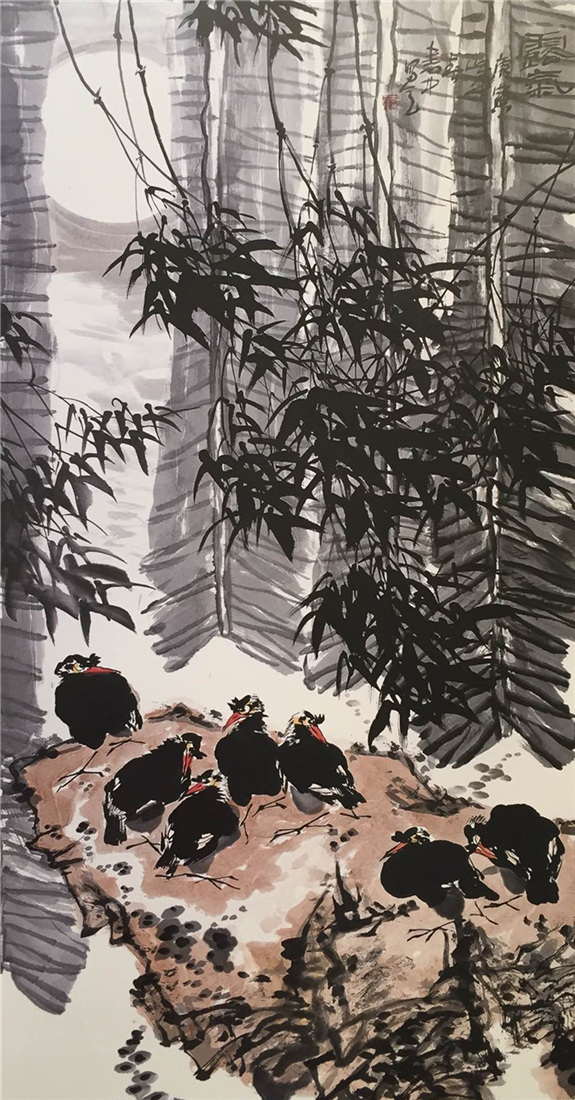

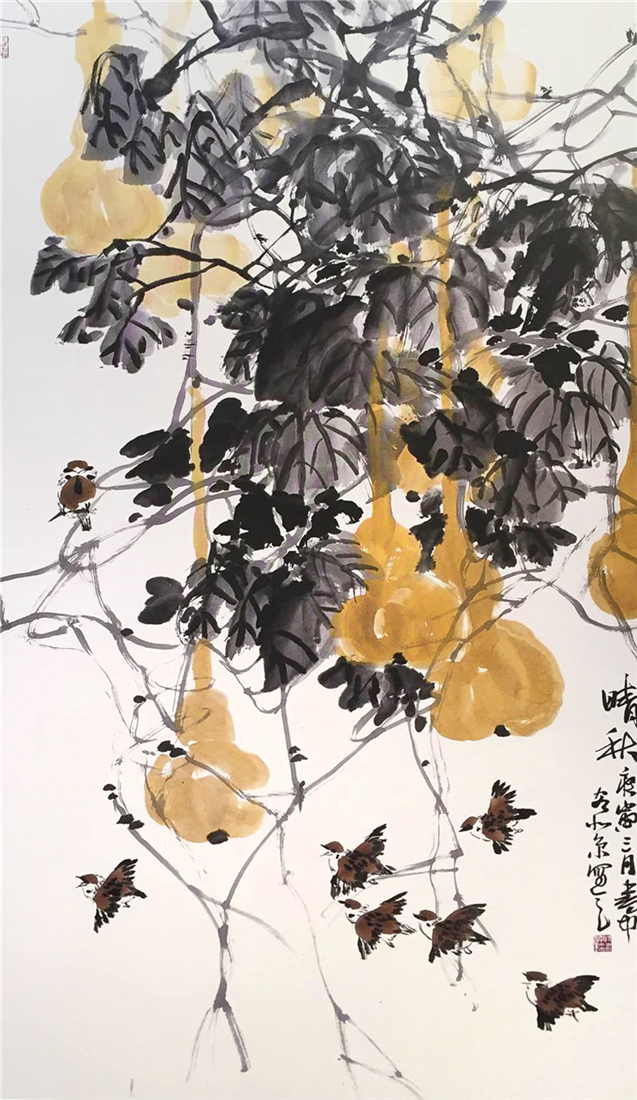

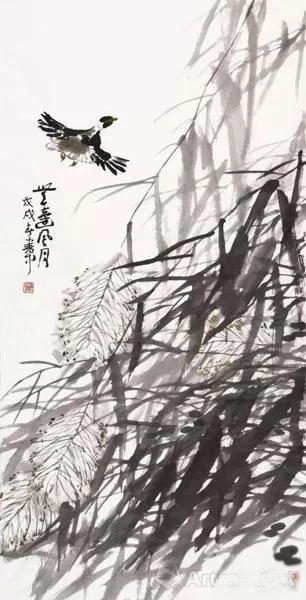

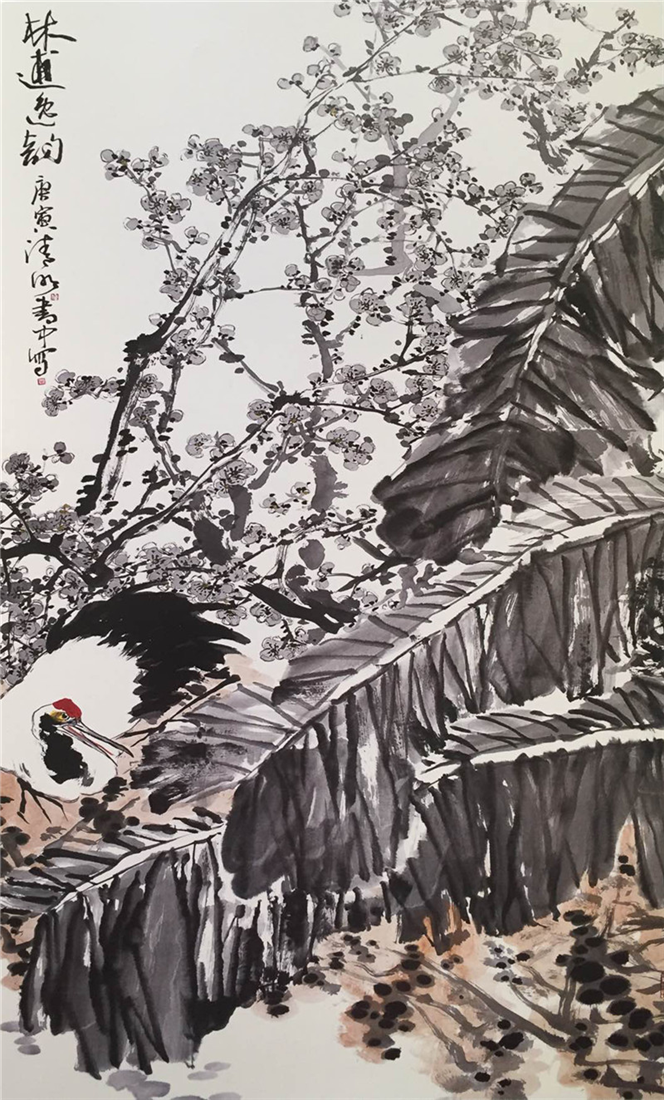

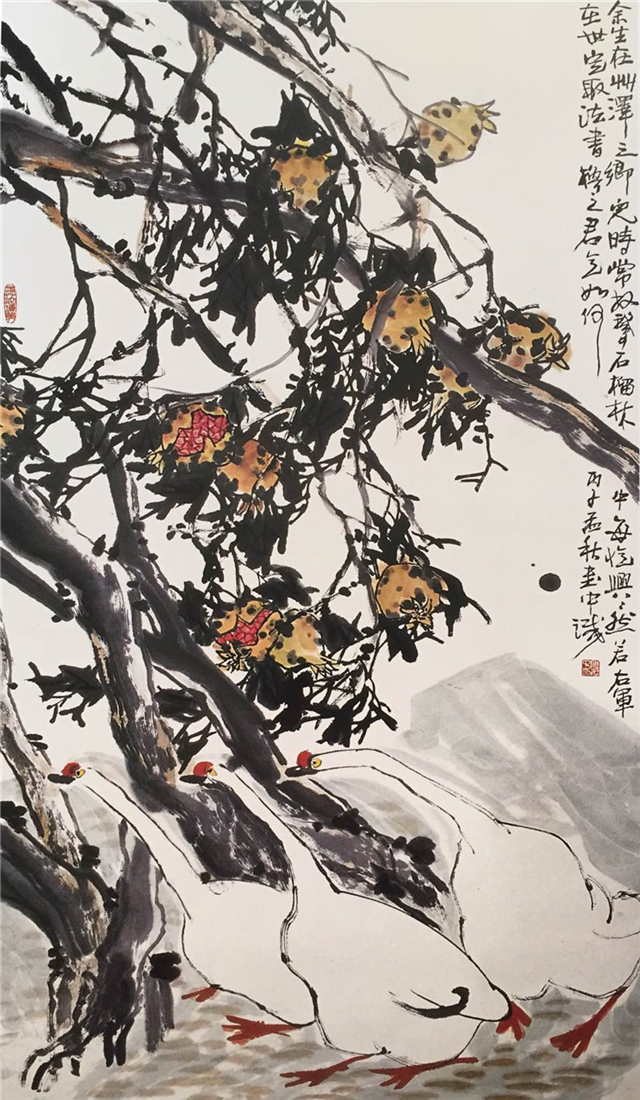

舒乙:在傅书中的作品里,他找到了一些自己偏爱的题材,譬如芭蕉,苇,荷,石,月,乌鸦,鸿鹅,大雁;他在工笔画中尝试运用山水画的构图;他固定在六尺巨幅上用大笔作写意画;他在工笔画中刻意追求反华丽和反新艳。在作品中注入自己的心境和飘逸潇洒的跳动,给工笔画带来鲜活的灵气,这非常难得,也很新颖,仿佛在气质上沟通了工笔和写意两大阵营,极为可喜,我极推崇此种“帅气”的工笔。他的创作是别人没有的,完全是由生活中体验而来的题材,或来自河南老家童孩的回忆,或来自日常细微而又独特的观察,凡是这类创作,无一例外都好。像无数散落在泥地上的桃花,像风中的芦苇,刮来了一派乡思。它们都是妙画,令人叫绝,己经称得上是很有收藏价值的上等作品了。

(原中国现代文学馆馆长,1996年12月)

各位领导、老师们,同学们,大家好:

今天是清华美院培训中心书画艺术创作班2018开学典礼,受校方委托我代表教师做发言,只是想说几句掏心窝子的话,切入点我选择了“名利”二字,做事业三百六十行离不开名利,做艺术家更为甚者,怎样对待名利,在座的每位同学对名利的理解和态度肯定是各有千秋。大家千里迢迢从祖国各地来到清华,来到中国文化的至高学府,大家都揣着梦想和名利的诱惑,看到那些把名利二字做得风声水起的“成功人士”,想从他们身上借鉴点什么!

但是今天我告诉同学们,真正的成功人士是要淡泊名利的。

我们的先哲老子四十四章这样说“名与身孰亲?身与货孰贵?得与亡孰病?甚爱必大费,多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久”。大意是“你的名声和你的生命相比,哪个更为亲切,你的生命和利益比较哪个更为贵重,取与舍哪个更为有害?过分地追求名利,都会让你付出更大的,甚至是惨重的代价。所以知足不会受到屈辱,适可而止,不会遇到凶险,只有这样,才能保住长久的平安”。这是我讲的第一个问题。

同学们,我想问一下:中国绘画的艺术精神是什么?中国画的本质是什么?

中国画的艺术精神两个字“写意”,中国绘画的本质也是两个字“意象”,这就是中国画的核心特质,叫“立意为象”。无论是工笔还是写意、山水、人物、还是花鸟画,离开了“立意为象”就离开了中国画的核心所在。这正是我们民族绘画与西方绘画的本质区别,不懂得这一点,或者顾意无视这一点,中国画最多和西方绘画来个平起平座。

不是国力强了,经济发达了,我们就会出现大师级别的高峰,民族复兴首先是要文化的复兴,上世纪初至中叶,我们民族之弱,遍受敌强欺辱,为什么出现了吴昌硕,齐白石、黄宾虹、潘天寿、李苦禅这样一批大师级的人物?而今我们的艺术作品和艺术界只有高原,没有高峰,为什么?值得我们深思!所以没有“立意为象”的写意精神,哪来作品的“气韵生动”?气韵生动位居传统六法之首,不是说说而已,它是中国民族绘画评判的总标准,其次才是骨法用笔,应物象形,经营位置,随类敷彩,传移摹写;而我们现在的中国画,把传移摹写放在了第一位,把应物象形作为评判标准,把随类敷彩作为夺人眼球的魔力,有些本末倒置。中国画何去何从,我想每个同学都会做出正确的选择。

2008年回国在北京外国语大学中文学院任艺术学科主讲导师,算来从事教学十八个年头了。在国外、国内我一直秉承中国民族绘画的传统教学法,“外师造化,中得心源”的精神辛勤地过着园丁生涯,虽然默默无闻,但为传播传统文化尽着自己的一份心力。时间关系,这里不作过多叙述。

本还想就创作问题和同学们商榷,时间已经不允许,咱们还有时间,最后我想说说我们这个时代,这个时代,艺术家不安分已到了无以复加的地步,人们的心向物欲,利益攀比,喧嚣尘上,早把艺术为人民的时代宗旨丢在脑后。把艺术创作引领时代和认祖归宗对立起来;回想上世纪那些不朽作品,那些生命的赞歌,石鲁先生的《转战陕北》、傅抱石先生的《江山如此多娇》、李可染先生的《层林尽染》,这些无愧于时代的作品,激励着我们去攀登艺术的高峰,是现在的环境变了,人心也变了,缺乏创造精品的环境。过去我们讲大器晚成,现在谁还这样讲,巴不得早上学画,晚上成为大师。歌德有这样一句话“事物达到自然发展的顶峰,才会显得美”。

所以,人须品天味地,放怀山水人寰,悠悠冬飓憐惜树,漫漫夏节思虑长,那就让我们把学习艺术当日子过吧!

2018年3月7日晚 (定稿)傅书中,于北外

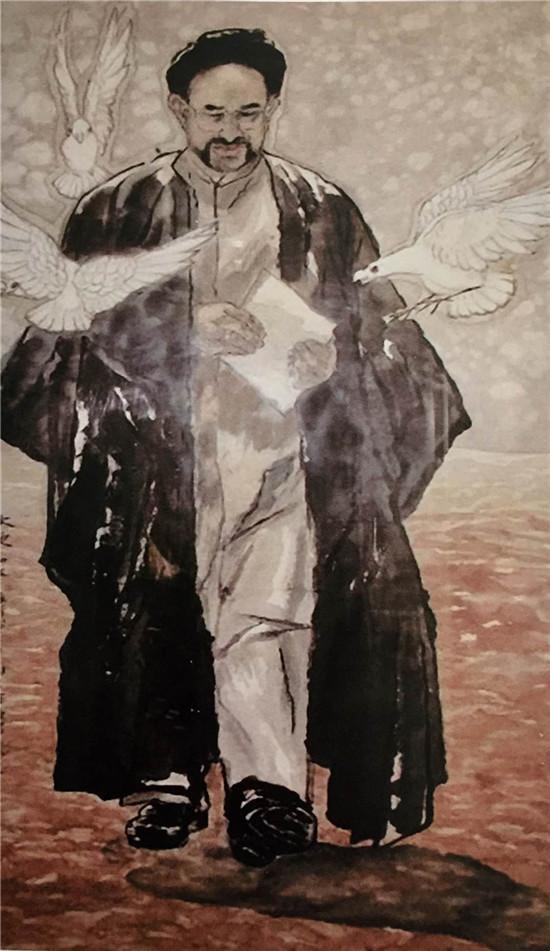

《大地和平》2003年