——明清帝王耕种过的“一亩三分地”,今天耤田飘香迎秋收!

——坚定中华民族文化自信!弘扬博大精深是中国饮食文化!

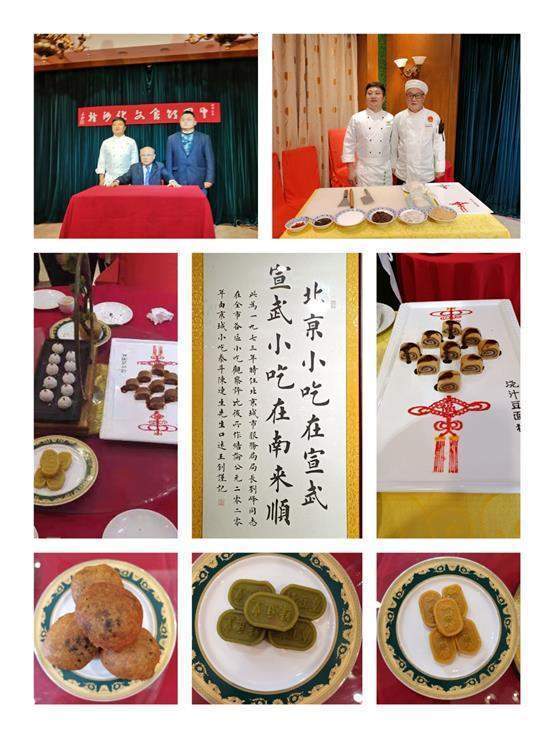

——老北京小吃第一人耄耋之年的陈连生先生讲“老北京小吃文化”

“霜降”时节,陈连生先生应邀来到位于北京市西城区东经路21号的先农坛,出席由北京古代建筑博物馆举办的“2022先农坛一亩三分地农耕体验季·秋收活动暨2022北京先农坛农耕系列文化活动”,主讲“五谷为养”和“老北京小吃文化”。

老北京第一人、耄耋之年的陈连生先生讲述:“老北京小吃”的来历!陈连生先生对“老北京饮食文化”情有独钟,已进入耄耋之年的陈连生先生,思路敏捷;谈起老北京饮食文化,滔滔不绝;从自己的亲身经历结合北京餐饮市场的变化;从小吃的起源和发展到名人吃小吃;从小吃的数量到质量;从小吃的制作工艺到小吃的门类;从老北京小吃的代表“豆汁”到“浇汁豆面糕”,从“天津麻花”到“北京麻花”以及馓子麻花的区别;“驴打滚”的制作工艺和糖耳朵以及糖火烧;“豌豆黄”到“绿豆糕”,从“面茶”到“茶汤”等等,从糕点的各种各样品名称到制作工艺,选材、制作过程到卖点,以及满足顾客的需求;这些糕点在不同时期的卖点以及发展历程;如数家珍。

同时,陈先生详细介绍了“老北京小吃”在南城——“南来顺”的发展、成长、壮大的过程;讲述了“南来顺”不同的糕点制作工艺,“名品”、“名点”的来历;给大家详细介绍展台上的“南来顺”小吃品种的风味特点和传统风味加工制作工艺以及企业文化!

交谈中,陈先生介绍了“五谷”的具体内容,“五谷为养”是我们老祖宗留下的宝贵财富;也是我们的健康之本。据陈先生介绍,在北京小吃历史悠久,品种繁多;应该有二三百个品种,现在在市场上大概就有上百个品种。质量上乘,做小吃的品种都是比较好的,比较单一。过去做小吃的,没有大门面,最多是二间小房子;做小吃觉得绝大多数都是单一品种。单一品种就专,精;做的好。那么质量好,就说明专! 小吃店,你有个十块八块就能进来,而且十块八块还能吃上几个品种;小吃店里接地气、符合民意,大众化。所以,受众面宽! 北京茶汤有“藕粉、炒面、茶汤”三种;说说茶汤,北京的茶汤有很大的发展,比如茶汤李。原材料特殊,加工原料独特,来自大西北;大铜壶,水温;加工也是非常特殊、好有特殊的味道!糜子米加工而成啊!需要连夜加工而成,因为温度的原因只能卖到下午三四点钟。 还需要倒挂碗,不能流出来;吃食要用小铜勺,挖着吃……别有一番风味!

新华在线网特邀总编、全国餐饮业职业技能竞赛裁判员、全国餐饮业国家级一级评委朱长云先生应邀出席本次活动。

七十四年前的陈连生,是个只有十二岁的男孩;便在北京一家清真餐馆做学徒,十二年后,他出任北京四大小吃店之一的南来顺饭庄总经理;2002年,66岁的他再次出马,出任吐鲁番餐厅总经理。他的经历就是北京小吃的活字典,他被称为北京小吃的活化石,也是最懂北京小吃的人,他就是北京小吃第一人陈连生。老北京小吃第一人陈连生先生,老骥伏枥,老当益壮,近年来无数次到大中小学校、社区,做客电视台,广播电台;讲授名人谈吃、饮食健康、老北京小吃的来历、发展过程、何为老字号?老字号的标准是什么?如何做一名优秀的厨师……到新疆,河北,台湾等地传授先进的经营理念。弘扬中国饮食文化,为中国饮食业的发展做出了巨大贡献。陈先生为社会提供了重要的资源和著作,老北京小吃、饮食文化等专著,为丰富北京市场和培训学生以及史料提供了宝贵的依据。 天热吃小吃,爽的豆汁啊……物美价廉,去暑又解渴!四季吃小吃,物品琳琅满目……热的凉的炒的蒸的炸的应有尽有,属不胜举……吃小吃说小吃谈小吃;老北京小吃第一人陈连生先生,前半生工作没离开餐饮业,始终在老北京风味老北京和新北京餐饮业的小吃店中工作;两次退休后,又回到大中小学校舞台,还是在说小吃、谈小吃、做小吃……对老北京小吃,情有独钟的年过80的老人——人称:"老北京小吃第一人",名副其实啊!

陈先生为弘扬博大精深的中国饮食文化和中国饮食文化大发展注入新内涵而谱写新的篇章!

从一名普普通通的一名厨师,通过认真学习、钻研技术到创新品牌、走上领导岗位;年过八十始终坚持走进大学、小学,传授老北京小吃文化;担任无薪酬的行业协会、小吃美食城顾问;为繁荣首都餐饮市场尽心全力!小厨师,大文章!给我们职业名厨大师提出了更多的思考和研究课题!记住昨天,把握今天,开拓明天!中华美食开拓创新之路的春天己经来临!

“洪范八政,食为政首”。我国自古以农立国,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。纵览历朝历代,农业兴旺、百姓安定,则国家统一、社会稳定。弘扬中华优秀传统文化,引导公众“关注农业、重视农业、参与农业”。

(新华在线网特邀总编、全国餐饮业职业技能竞赛裁判员、全国餐饮业国家级一级评委朱长云先生应陈连生先生之邀出席本次活动并书写:“一亩三分地”)

本次活动意义非凡!此次活动充分挖掘先农文化的内涵,追寻中华民族先贤,展示耤田历史风貌;诠释中华文化精髓。是弘扬中华优秀传统文化的具体实践,相信,中华优秀传统文化一定会在京华大地不断地落地、生根、发芽、结果!

如今我们进入中国特色社会主义新时代,仍然坚持这一理念,让更多的社会公众从中体会“尊农重农、敬畏自然、和谐共生”的人文精神,感受中国优秀传统——“农耕文化”的博大精深和中华民族的勤劳智慧;向着农业强国迈进!中国人一定要守住中国人的“饭碗”,吃“中国粮”放心!吃“中国粮”安心! 在全国文化中心建设加快步伐、中轴线申遗工作大力推进的今天,相信,“食在中轴线”的文化内涵一定会谱写新的篇章。

“先农坛”介绍:“先农坛”——国家级文物保护单位!始建于永乐十八年(1420),初名:“山川坛”,嘉靖年间重订庙坛礼制,将山川门更名为——“神祇坛”;万历年间内坛增建“纛旗庙、神仓、斋宫”,同时,命名为——“先农坛”!清代乾隆十九年(1754),对先农坛进行调整;撤纛旗庙,将其移建为神仓;改土木建筑的观耕台为砖石琉璃瓦建筑;改斋宫为“庆成宫”,形成先农坛整体格局。和天坛一西一东,相对而立; 虽然其名为先农坛,但它并非只有先农坛一处建筑,而是由多组建筑组成的古建筑群;为明清两代帝王祭祀先农神的处所,现存主要建筑有“先农神坛、观耕台、神厨库、具服台、神仓、太岁殿、庆成宫”等。太岁殿由太岁殿的正殿拜殿和东西庑殿组成;正殿坐北朝南,面阔七间;跨度仅次于故宫(见故宫博物院)。主要建筑都集中在内坛之中。民国初先农坛一度改为城南公园,30年代初东南角辟为体育场。 另有坛台四座:观耕台、先农坛、天神坛、地祇坛。这些组群建筑与坛台基本都坐落于内坛墙里,仅庆成宫、天神坛、地祇坛位于内坛墙之外,外坛墙之内。另外,内坛观耕台前有一亩三分耕地,为皇帝行藉田礼时亲耕之地。 庆成宫位于先农坛内坛东北部,与内坛的几组建筑基本处于东西同一方位上,庆成宫明时为山川坛斋宫,清乾隆年大修后更名为庆成宫,作为皇帝行耕礼后休息和犒劳百官随从之地。 祭祀先农和亲耕的传统,可以追溯到周朝,但不是每年举行。明清两代,成为国家重要的祭祀典礼。每年仲春亥日皇帝率百官到先农坛祭祀先农神并亲耕(称为藉田礼)。在先农神坛祭拜过先农神后,在俱服殿更换亲耕礼服,随后到亲耕田举行亲耕礼。亲耕礼毕后,在观耕台观看王公大臣耕作。秋天,亲耕田收获后,将谷物存放在神仓院,供北京——“九坛八庙”祭祀使用。

先农坛位于北京中轴线南端西侧,是北京城中轴对称格局的重要礼制建筑群之一,是中国古代皇家祭祀体系中不可或缺的重要组成部分,是中国农耕文明最恢弘壮丽的祭农见证物。先农坛内的耤田文物景观,是北京先农坛农耕文化的核心体现区,也是中国古代天子亲耕耤田“劝课农桑 重农固本”的礼仪活动区。在漫长的历史长河中,从昔日的耕耤天下到今天的农业大国,让几千年中华农耕文明延绵不断,历朝历代以农为本、重农敬农的价值取向指引着人们的生产生活,乃至对国家治理都产生重大影响。如今我们进入中国特色社会主义新时代,仍然坚持这一理念,让更多的社会公众从中体会尊农重农、敬畏自然、和谐共生等人文精神,感受中国传统农耕文化的博大精深和中华民族的勤劳智慧。

位于北京市西城区东经路21号的——先农坛,是北京著名的五坛之一;也是北京城中轴对称格局的重要礼制建筑群之一和中国古代皇家祭祀体系中不可或缺的重要组成部分,更是中国农耕文明最恢弘壮丽的祭农见证物。 先农坛内的耤田文物景观是北京先农坛农耕文化的核心,也是中国古代天子亲耕耤田“劝课农桑 重农固本”的礼仪区域。从昔日的耕耤天下到今天的农业大国,让几千年中华农耕文明延绵不断,历朝历代“以农为本”和“重农敬农”的价值取向指引着人们的生产生活,乃至对国家治理都产生重大影响。

始建于明永乐十八年(1420年)的先农坛,是明清两代皇帝举行亲耕耤田典礼的场所。位于观耕台南侧的耤田,是这里最重要的历史文物景观。(文图/编辑、报道:“风华正茂”)